1. ПОСЛЕДНЯЯ РОЗА

Методика анализа внутритекстовых связей

1. 0. Предварительные замечания

Текст, как пишет Ю. М. Лотман в “Лекциях по структуральной поэтике”,– это система связей. Текстовые связи он подразделяет на внетекстовые и внутритекстовые. Внетекстовые связи – это отношения между элементами текста и элементами внешнего, “действительного” мира, а внутритекстовые – отношения между элементами поэтического мира (“внутреннего мира” литературного произведения). В качестве элементов могут выступать отдельные образы, ситуации, события, бытовые реалии и т. п.

Число внешних и внутренних связей бесконечно, но в этом разнообразии легко выделяются отношения сходства, которые и служат традиционным объектом исследования. Сходство известной “жизненной” ситуации и ее отражения в тексте является основанием для выделения соответствующей внетекстовой связи, а повторение в тексте уже описанной ситуации рассматривается как внутритекстовая связь.

В обоих случаях связи выделяются благодаря повторению элемента с необходимой степенью полноты (точности), которая и обеспечивает узнавание. На это указывает и наименование внутритекстовой связи – повтор или автоповтор. В характеристике внетекстовой связи отмечается другая особенность – “неполнота” повтора, создающая различия между исходным образом (оригиналом) и его “отражением” (отображением) в тексте.

Внутритекстовая связь, следовательно, исходно мыслится как “механический” повтор, не создающий ничего принципиально нового, а внетекстовая – как “творческий”, как своеобразное “преобразование подобия”. Известным инструментом для осуществления этого рода преобразований служит зеркало, поэтому внетекстовые связи часто сравнивают с “волшебными” зеркалами; внутритекстовые, по аналогии, можно сравнить с “обычными”. “Волшебные” зеркала расположены как бы “на поверхности” текста, а “обычные” – “внутри”. Те и другие разделяют и одновременно соединяют исходный образ и его подобие, что позволяет и внетекстовые и внутритекстовые связи представить абстрактно-геометрически, как соединительные линии между соответствующими элементами.

С точки зрения литературной критики, обилие внутритекстовых связей (автоповторов) снижает художественную ценность произведений, превращает творчество в тавтологию. Но для литературной теории эта “зацикленность” автора на одних и тех же переживаниях приобретает особую значимость, поскольку открывает возможность для своего рода экспериментов.

Теорию литературы отличает от литературной критики интерес к наиболее общим, устойчивым, инвариантным признакам объекта исследования, т. е. к его структуре в структуралистском смысле этого слова. Структуры (инвариантные структуры) выделяются путем сопоставления конкретных вариантов их воплощения. Внутритекстовые повторы – это варианты воплощения структур художественного сознания автора, каких-то особенно дорогих для него “личных смыслов”. Исследование автоповторов позволяет выявить эти “смыслы” и приемы их воплощения, т. е. открывает не только особенности художественного сознания автора, но и специфичные для него приемы порождения образов.

Разумеется, это лишь потенциальная возможность, для реализации которой требуется специальный инструментарий. В современной литературной теории сформулированы лишь общие принципы строения текста и методы исследования, а их применение в каждом конкретном случае подразумевает разработку специальной методики, “настроенной” на объект и адаптированной к целям и задачам работы.

Объектом нашего исследования является поэтический мир Анны Ахматовой, а цель работы состоит в выявлении его инвариантных структур. Интересующие нас структуры – это автоповторы, или отношения тождества в системе внутритекстовых связей. Общепринятой методики исследования внутритекстовых связей не существует, поэтому первой задачей становится обзор имеющихся методик и разработка новой методики, более адекватной целям работы.

1. 1. Метод

1. 1. 1. Анализ имеющихся прототипов

Решение первой задачи облегчается тем, что в обширной литературе, посвященной изучению творчества Ахматовой, практически отсутствуют примеры специального анализа внутритекстовых связей. Единственным систематическим исследованием на эту тему является работа Ю. К. Щеглова “Черты поэтического мира Ахматовой”.

На первой странице работы, привлекая внимание читателей к проблеме внутритекстовых связей, он задает вопрос: “Но чем объяснить то, что научная мысль, проявляющая столько упорства, хитроумия и эрудиции при обнаружении у Ахматовой скрытых цитат из Амари или В. Комаровского, остается почти равнодушной к поистине огромному количеству более или менее явных автоповторений и автовариаций у самой Ахматовой? Ведь последние заведомо не менее важны для раскрытия тайн “личности автора” и понимания того, что именно он старается сказать и выразить во всех своих текстах; а без такого понимания (хотя бы интуитивного) рискованно формулировать даже сам тот ряд литературных имен, в котором следует искать релевантных параллелей к изучаемому явлению” [107, c. 261].

Как бы отвечая на этот вопрос, М. Л. Гаспаров пишет: “Поэтика структурализма – это поэтика не изолированных элементов художественной системы, а отношений между ними. <...> Но вот перед нами слово «роза». Какая в этом образе преобладает чувственная окраска: цвет или запах? Не сказать, пока не рассмотришь контекст, – да и то не всегда это возможно. Больше того: имеем ли мы право однозначно записывать эту «розу» в тезаурусную рубрику «живая природа», если видим, что в тексте она выступает преимущественно как символ любви? и какой любви – земной или небесной? Вопросы множатся, и для ответа на каждый необходимо пересматривать отношения слова «роза» с другими элементами стихотворения – со словами того же семантического гнезда, со словами аллитерирующими, со словами в той же позиции стиха (например, в рифме) и т. д. Число таких отношений почти бесконечно: выделить из них подлежащие статистическому учету – задача непосильной пока трудности” [21, c. 12].

Гаспаров отвечает не Щеглову, а Лотману, который в “Лекциях по структуральной поэтике” говорит: “Если рассматривать текстовые и внетекстовые связи как два подмножества, образующих вместе универсальный класс – художественное произведение, то становится ясно, что, в зависимости от преобладания внутри или внетекстовых связей, будут меняться и проблемы, возникающие при моделировании художественного произведения исследователем. <...>

... природа моделирования (порождающего и анализирующего) внутри- и внетекстовых связей глубоко различна. Различны и возникающие здесь трудности. При этом моделирование внутритекстовых связей – задача значительно более простая. <...> Эту задачу можно считать вполне доступной для современного уровня науки...” [57, c. 218 – 219].

О “доступности” исследования внутритекстовых связей Лотман говорит еще в первом издании своих “Лекций...” (1964), а Гаспаров спустя тридцать лет в предисловии к новому изданию (переиздание 1994 г.) пишет о “непосильной трудности” этой задачи, отмечая попутно, что “содержание их стало усвоенным достоянием русской науки” [21, c. 11]. Трудно судить о науке в целом, но в отношении научных работников можно сказать, что далеко не все идеи Лотмана оказались усвоенными. Гаспаров, вступая в заочную дискуссию с Лотманом, выражает наиболее распространенное мнение. Его аргументы не отрицают необходимости изучения внутритекстовых связей, но ставят под сомнение саму возможность их выделения с необходимой степенью полноты и достоверности. Этим и объясняется “равнодушие” исследователей к автоповторам и отсутствие специальных методик изучения этого явления.

остаются сомнительными, но и намечает новую методику их анализа. Мы говорим “новая”, поскольку в аргументах Гаспарова намечена, по существу, другая методика. Условно назовем эту методику гаспаровской, а новую – щегловской и сопоставим предлагаемые подходы. Гаспаровскую методику будем считать первым исходным прототипом, а щегловскую – вторым.

Методика анализа внутритекстовых связей должна указывать, во-первых, тип текстового элемента, а во-вторых, те критерии сходства и различия, по которым проводится сопоставление.

Концепцию Гаспарова можно назвать лексикоцентрической, поскольку в качестве основного типа текстового элемента он выделяет отдельное слово, а сходства и различия устанавливает по совпадению/несовпадению значения (семантика) и звучания (фоника) слов. В рамках этой концепции предполагается исследование внутритекстовых связей по следующим направлениям:

– анализ отношений между словами, сходными по смыслу, но различными по звучанию (слова одного семантического гнезда);

– анализ отношений между словами, сходными по звучанию, но различными по смыслу (аллитерации);

– анализ отношений между словами, различными по смыслу, но сходными по положению в стиховой строке и частично совпадающими по звучанию (рифма) и т. п.

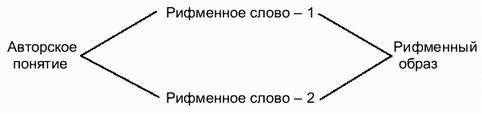

Концепцию Щеглова можно назвать лексико-синтаксической, поскольку в качестве текстового элемента он выделяет отдельное предложение или его часть, т. е. оперирует более крупными фрагментами текста. Изменяются и критерии сходства. Фоно-семантические признаки отдельных слов отходят на второй план, а на первый выдвигается сходство “общего смысла” высказывания. Эти “общие смыслы” именуются “мотивами”.

Примером одного из таких “мотивов” служат следующие высказывания:

“И столетие мы лелеем / Еле слышный шелест шагов” (1911), “Звук шагов в Эрмитажных залах” (1942), “И замертво спят сотни тысяч шагов” (1959).

При всей широте хронологического разброса их отличает сходство лексики, порядка членов предложения и общего смысла, который, по мнению Щеглова, можно выразить примерно так: “Мы” и “наша тайна”.

Мотив, следовательно, мыслится как инвариантная структура, а лексико-синтаксические единицы – как варианты ее воплощения в тексте. Эти варианты, пишет Щеглов, представляют собой “единицы разного вида и разной степени конкретности. Среди мотивов фигурируют, например, событийно-ситуативные элементы, особенности актантной структуры лирического сюжета, типичные для ахматовской героини модусы отношения к действительности и лирические позы, типичные характеристики, черты предметов и ситуаций и др.” [107, c. 263]. Всего им выделено 58 “мотивов”, на основе которых реконструирован “тематический комплекс” поэтического мира Ахматовой, включающий “наиболее постоянные черты личности лирической героини, ее фундаментальные представления о мире и человеке и общую стратегию поведения” [107, c. 262].

Щеглов, как мы видим, искусно обошел то первое препятствие, которое остановило Гаспарова, – неисчислимое количество внутритекстовых связей на лексическом уровне. Он перешел на другой уровень, выбирая более крупные текстовые элементы и применяя новые критерии сходств и различий. В результате “широта охвата” была существенно увеличена и “непосильная” задача оказалась решенной.

Аргументируя свой выбор, Щеглов цитирует Ахматову, которая предполагала именно такой подход к изучению своего творчества: “Чтобы добраться до сути, надо изучать гнезда постоянно повторяющихся образов в стихах поэта – в них и таится личность автора и дух его поэзии” [93, c. 223].

Итак, в качестве исходных прототипов мы выделяем две методики анализа внутритекстовых связей – гаспаровскую и щегловскую. Первая реконструирована из возражений, подчеркивающих технические трудности ее реализации, а вторая – по итогам практического воплощения.

Но практически воплотима и первая методика. Не так уж существенны указанные трудности. Исследователи внетекстовых связей имеют дело с таким же разнообразием, но это никого не останавливает. Никто не пытается изучить сразу все внетекстовые связи, большинство исследователей ограничиваются выбором какого-то одного направления, такого, например, как Ахматова и Анненский, Ахматова и Анреп или Ахматова и Бродский, и отвлекаются от других, не менее впечатляющих перекличек между жизнью и творчеством Ахматовой и Данте или Ахматовой и Шекспира. Поэтому нет никаких причин стремиться к исчерпывающей полноте охвата всех имеющихся связей текста на всех уровнях его организации, а вполне допустимо ограничиться изучением определенного их жанра, в одном из тех направлений, которые указал Гаспаров.

А совпадают ли фрагменты текста, выделенные Щегловым в качестве текстовых элементов, с тем, что Ахматова называет “гнездами постоянно повторяющихся образов”? Где доказательства, что это не однотипные детали, вплетенные автором в совершенно различные “гнезда”? Опытный орнитолог без труда назовет птицу, построившую гнездо данной формы и размера, но ему известно также, что некоторые птицы (например, кукушки) постоянно занимают чужие гнезда. Во всех ли ахматовских “гнездах” постоянно обитают одни и те же “птицы”?

Вопросы можно множить и далее, но и поставленных достаточно, чтобы увидеть новый ракурс проблемы изучения внутритекстовых связей. Ахматова указывает, по существу, на присутствие в тексте авторских текстовых элементов. Очевидно, наиболее конструктивной методикой исследования будет та, которая позволит отличить авторские повторы от любых других, формально выделяемых исследователем. Только в этом случае можно надеяться, что исследование внутритекстовых связей позволит обнаружить реально существующие структуры художественного сознания автора и приблизиться к пониманию связанных с ними “личных смыслов”.

Ни Гаспаров, ни Щеглов не указывают критериев, позволяющих отличить “реальный” авторский повтор от случайного (мнимого), а без такого разграничения все реконструкции внутритекстовых смыслов остаются не более убедительными, чем реконструкции внетекстовых. Не подвергая сомнению результаты работы Щеглова в целом, заметим в частности, что они демонстрируют, скорее, незаурядную интуицию исследователя, чем строгость применяемого метода.

Подводя итог, можно сказать, что ни один из вышеописанных прототипов не может быть использован в качестве методики анализа внутритекстовых связей безоговорочно, поскольку не содержит ответа на главный вопрос: каково строение авторских внутритекстовых элементов? Одного только признака повторяемости элемента не достаточно для однозначного выделения внутритекстовой связи. В общем случае текстовый элемент – это упорядоченное полиморфное множество, размеры которого, как правило, превышают размеры отдельного слова. Для конструктивного выделения объектов этого рода требуется, следовательно, предварительно очертить их границы и указать наиболее характерные свойства.

1. 1. 2. Типология текстовых элементов и внутритекстовых связей

“роза”, а в следующем предложении рассуждает уже о “чувственной окраске” этого образа. Щеглов также приводит сходные фрагменты текста как примеры воплощения одного и того же “мотива”, который выражается совсем другими словами. Текстовый элемент, следовательно – это не слово и не образ, а особого вида структура, один конец которой – “словесный”, а другой – “образный”. Первый как бы укоренен в тексте, а другой – в сознании читателя. Назовем эту структуру словообразом, а соединительную линию между словом и образом – морфогенетической связью.

Строение морфогенетической связи формально совпадает со строением внутритекстовой. Можно высказать предположение, что и последняя обладает морфогенетическими свойствами, т. е. текстовые элементы не равнозначны, а соотносятся между собой как “слова” и “образы”. Другими словами, повтор – это простейшее формообразовательное действие, при котором исходный элемент удваивается, но еще не видоизменяется, подобно тому, как деление клеток предшествует их дифференцировке. В дальнейшем различия между текстовыми элементами нарастают до такой степени, что все черты сходства утрачиваются и остаются только различия.

С морфогенетической точки зрения, внутритекстовые связи соединяют все текстовые элементы, но аналитически доступны только те из них, которые не утратили черты сходства. Поэтому для выделения авторских текстовых элементов необходима такая методика описания, которая учитывала бы не только сходства, но и различия.

В “Лекциях по структуральной поэтике” Ю. М. Лотман не обсуждает специально проблему строения текстовых элементов, но рассматривает в этом контексте свойства рифмы. Если ввести понятия ближних и дальних внутритекстовых связей, понимая под ближними связи между элементами текста в пределах одного произведения, а под дальними – связи между текстовыми элементами различных произведений, то рифму можно рассматривать как пример ближней внутритекстовой связи, установленной автором преднамеренно. Теория рифмы Лотмана является основой для описания сходств и различий текстовых элементов и образцом для характеристики ближних и дальних внутритекстовых связей.

Приведем ряд его высказываний по этому вопросу.

“Рифма есть звуковое совпадение слов или их частей в конце ритмической единицы при смысловом несовпадении” [57, c. 98].

“Звуковое совпадение становится исходной точкой смыслового противопоставления. Однако сказать, что рифма представляет собой звуковое совпадение при смысловом несовпадении, было бы упрощением вопроса. И в звуковой сфере мы одновременно отождествляем разнозвучащие, но имеющие общие фонологические элементы слова, пренебрегаем разницей ради установления сходства. А затем используем установленное сходство как основание для противопоставления.

Но более сложно обстоит дело со смысловой стороной: во-первых, весь наш опыт эстетического общения приучает к тому, что определенные формы выражения раскрывают определенные элементы содержания. Наличие между рифмующими словами связи в плане выражения заставляет подразумевать и присутствие определенных связей содержания, сближает семантику. <...> Если в языке нераздробимой единицей лексического содержания является слово, то в поэзии фонема становится не только смыслоразличающим элементом, но и носителем лексического значения. Звуки значимы. Уже поэтому звуковое (фонологическое) сближение становится сближением понятий.

Таким образом, можно точнее сказать, что процесс со- и противопоставления, разные стороны которого с различной ясностью проявляются в звуковой и смысловой гранях рифмы, составляют сущность рифмы как таковой. Природа рифмы – в сближении различного и раскрытии разницы в сходном. Рифма диалектична по своей природе. В этом смысле далеко не случайно возникновение культуры рифмы именно в момент созревания в рамках средневекового сознания схоластической диалектики, ощущения сложной переплетенности понятий как общего выражения восприятия усложнения действительности в сознании людей” [57, c. 100].

“Историкам средневекового искусства известно, что его эстетика была принципиально иной, чем современная. <...> Искусное повторение сложных условий художественного ритуала, а не собственная выдумка – вот что требуется от художника. <...>... прекрасным считалось не создание нового, а точное воспроизведение прежде созданного. За этим эстетическим мышлением стояли следующие гносеологические идеи: истина не познается из анализа отдельных частных явлений – частные явления возводятся к некоторым истинным и наперед данным общим категориям. <...> Акт сознания состоит не в том, чтобы выявить частное, специфичное, а в процессе отвлечения от частного, возведения его к общему и, в конечном итоге, к всеобщему. Подобное сознание и определило специфику рифмы” [57, c. 102 – 103].

“... Современное восприятие рифмы строится иначе: после установления общности элементов, входящих в класс «рифмующиеся слова», происходит дифференциация значений. Общее становится основанием для сопоставления, различное – смыслоразличающим, дифференцирующим признаком” [57, c. 103].

“... Это еще раз подтверждает, сколь ошибочно представление об истории рифмы как о длинном ряде технических усовершенствований некоего «художественного приема» с одним и тем же, раз и навсегда данным стихотворным содержанием.

Если мы рассмотрим второй ряд, составляющий неравенство, то убедимся, что он и является основным смыслодифференцирующим элементом рифмы. <...> Рифма обнажает многие, семантически нейтральные в обычном языковом употреблении грани слова и делает их смыслоразличительными признаками...” [57, c. 104].

Наиболее важным из этих положений является для нас понятие о “рифменном образе”, создаваемом в тексте путем сближения двух слов, различных по значению, но сходных по звучанию. Рифменный образ передает новый смысл, который не разлагается в спектр исходных значений составляющих его слов. Это новое виртуальное понятие, новая семантическая единица, у которой два “словесных корня”.

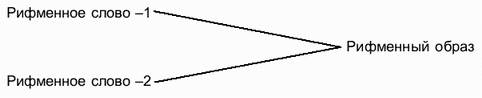

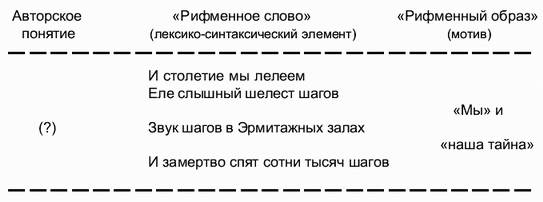

Структуру рифмы как текстового элемента можно формально представить в виде двух сходящихся лучей:

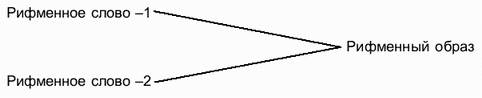

Но это еще не полная структура рифмы. Образ, передающий новое понятие, первоначально формируется в сознании автора, а лишь затем воплощается в слова. Поэтому его полную структуру следует представить в виде двух первоначально расходящихся, а затем сходящихся лучей:

Строение рифмы как внутритекстовой связи совпадает со строением словообраза. Различие между ними только в том, что словообраз включает одну морфогенетическую связь, а рифма – две. В общем случае таких связей может быть и больше, поэтому любую внутритекстовую связь можно представить как веер первоначально расходящихся, а затем сходящихся лучей.

Щегловские мотивы (образы) – это изложенные его словами значения ахматовских глубинных смыслов, неизбежно субъективные, как всякие реконструкции, поэтому на месте авторского понятия мы оставляем знак вопроса. Это не означает, что мы подвергаем сомнению результаты его работы; мы лишь указываем на возможность других интерпретаций, выявляющих другие оттенки значения.

Например, во всех трех случаях речь идет о движении прошлой жизни, о звуках шагов, которые хотя и заглушаются толщей времени, но все же слышны в настоящем. Возможная реконструкция авторского понятия: прошлое продолжает жить в настоящем.

Сходство общего плана строения ближних и дальних внутритекстовых связей позволяет назвать последние “внепозиционными тавтологическими рифмами”. С обычной рифмой их сближает более или менее полная повторяемость лексико-семантической конструкции, а отличает – разнообразие положений в текстах отдельных произведений. Примечательно, что такое понимание автоповтора давно уже присутствует в литературной критике. В. Брюсов, в частности, по поводу творчества Ахматовой писал: “Еще печальнее, когда поэт повторяет самого себя, и повторения эти безмерно беднее” [17, c. 144]. Подобная оценка могла возникнуть только при сознательной или бессознательной ориентации на тавтологическую рифму, которая считается “бедной”.

– это не два отдельных слова, а новый фоносемантический образ, передающий новое авторское понятие. Опираясь на это положение и принимая во внимание тот факт, что связь между словом и образом всегда морфогенетическая, мы постулируем наличие подобных свойств у всех внутритекстовых связей, как ближних, так и дальних. Повтор, с морфогенетической точки зрения, – это первый шаг формообразования, поэтому изучение явных автоповторов позволяет реконструировать глубинные авторские смыслы, передаваемые с помощью этих текстовых элементов, а изучение неявных, едва уловимых – авторские приемы порождения образов.

1. 2. Веерная связь. Строение и свойства

Внутритекстовая связь в общем случае напоминает веер, число лучей которого равно числу повторяющихся текстовых элементов. Эта структурная особенность позволяет указать еще один, наиболее формальный способ ее классификации – по числу лучей. Ближние и дальние внутритекстовые связи подразделяются по этому признаку на однолучевые, двухлучевые (рифма), трехлучевые и т. п.

Рассмотрим особенности строения только одного, наиболее характерного для Ахматовой класса ближних внутритекстовых связей – семилучевых. Свойства ахматовской системы внутритекстовых связей проявляются на уровне этого класса с наибольшей полнотой.

Произведения, в которых воплощаются семилучевые связи, можно отнести к жанру “определений”. Автор как бы определяет понятие, раскрывая его содержание перечислением отличительных признаков. Назовем определяемое понятие ядром словообраза, а набор текстовых элементов, передающих связанные с ним смыслы, – его оболочкой. Определяемое понятие может быть вынесено в заглавие произведения.

Первый пример

ПРО СТИХИ

Это – выжимки бессонниц,

Это – свеч кривых нагар,

Это – сотен белых звонниц

Первый утренний удар.

Это – теплый подоконник

Под черниговской луной,

Это – пчелы, это – донник,

Это – пыль, и мрак, и зной.

1940

У читателя со словом “стихи” может быть связан какой угодно образ, поэтому автор, чтобы передать свой собственный смысл этого понятия, конструирует новый словообраз. Сохраняя прежнее ядро (слово “стихи”), он наделяет его новой семантической оболочкой. Эта оболочка включает девять предметов. “Предметом” мы называем любой авторский словообраз независимо от того, какую “ощущаемую форму” он имеет – зрительную, умозрительную, обонятельную, осязательную и т. п. Исходный перечень предметов задают семь указательных местоимений “это”. На этом основании данную внутритекстовую связь мы классифицируем как семилучевую.

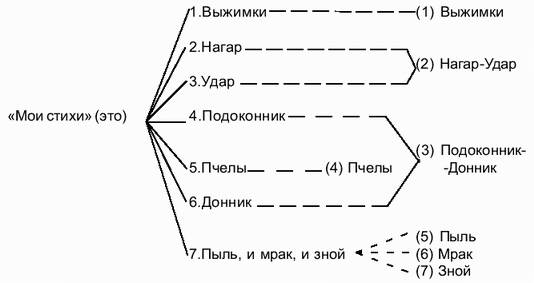

Структурная формула этой связи имеет следующий вид:

Ядро авторского словообраза (или “мотив” произведения) – “Мои стихи”, а его оболочка – девять “предметных форм”, раскрывающих содержание этого понятия. В оболочке ядра мы выделяем внешнюю и внутреннюю поверхности. Внутреннюю поверхность составляют предметы, непосредственно связанные с ядром указательным местоимением “это”, а внешнюю – элементы, полученные их переструктурированием. Переструктурирование заключается в соединении одних и разделении других элементов внутренней поверхности, что создает из них новые элементы внешней поверхности.

Элементы внутренней поверхности пронумерованы цифрами с точкой, а элементы внешней – цифрами без точки и в скобках. Соединение элементов осуществляется на основе их авторского рифменного сближения. Так, например, из двух элементов внутренней поверхности 2. Нагар и 3. Удар формируется один элемент внешней поверхности – (2) Нагар-Удар. Разделение элементов производится в тех случаях, когда они указаны простым перечислением. Такой ряд рассматривается как “колонна”, выстроенная “в затылок”. Разделение как бы разворачивает ее в “шеренгу”. Например, “колонна” 7. Пыль, и мрак, и зной разворачивается в “шеренгу” (5) Пыль, (6) Мрак, (7) Зной. Переструктурирование, естественно, изменяет нумерацию, поэтому совпадение общего количества элементов внешней и внутренней поверхности, не говоря уже о совпадении отдельных номеров, – случайность. Отметим тем не менее, что после переструктурирования оболочки число новых внешних элементов совпало с первоначальным количеством внутренних.

Схема показывает, что семилучевая связь, благодаря “преломлению лучей” в оболочке, приобретает видоспецифическую структуру. Часть лучей исходного веера “вторично” (рифменно) сближается, часть остается без изменения, а часть вторично расщепляется в новый (в данном случае – трехлучевой) веер.

“стихи” ни рифменно, ни паронимически, ни синонимически, но для автора все они чем-то подобны. Этот пример дает наглядное представление о том, как устроена система преднамеренных авторских повторов в пределах отдельного произведения и как разнородны на первый взгляд повторяющиеся элементы. Если бы не установленная самим автором ближняя внутритекстовая связь, читатель никогда бы не догадался, что там, где видна горящая свеча или слышен удар колокола, речь идет о стихах.

Авторские повторы, если их рассматривать по отдельности, могут и не иметь, следовательно, никаких привычных признаков повтора, почерпнутых из общего языка. Их выделение возможно только в контексте авторского поэтического языка и авторской системы внутритекстовых связей.

Подводя предварительный итог, можно сказать, что система автоповторов включает в себя не только очевидный, легко выделяемый читателем по сходству звучания и/или значения набор текстовых элементов, но и особую специально создаваемую автором группу, элементы которой могут и не иметь привычных отличительных признаков повтора. Подобно тому, как полнота интерпретации текста достигается только при условии одновременного учета внетекстовых и внутритекстовых связей, так и при исследовании автоповторов необходимо учитывать не только те текстовые элементы, сходство которых прослеживает читатель, но и те, на сходство которых указывает сам автор с помощью авторской системы внутритекстовых связей.

Второй пример

НАСЛЕДНИЦА

Казалось мне, что песня спета

Средь этих опустелых зал.

О, кто бы мне тогда сказал,

Что я наследую все это:

Фелицу, лебедя, мосты,

И все китайские затеи,

Дворца сквозные галереи

И липы дивной красоты.

И даже собственную тень,

Всю искаженную от страха,

И покаянную рубаху,

И замогильную сирень.

1959

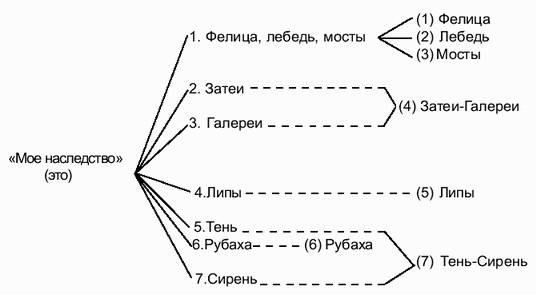

Это произведение написано спустя 20 лет, но строение веерной связи, как показывает приведенная ниже структурная формула, прежнее. Ядро авторского словообраза мы определяем как “Мое наследство”. Содержание этого понятия раскрывается перечислением семи “унаследованных” предметов, составляющих оболочку ядра.

Структурная формула:

Как и в первом примере, переструктурирование не изменяет общего количества внешних и внутренних элементов оболочки. Более того, совпадает и число “вторично” (рифменно) сближенных и “вторично” расщепленных лучей. Изменяется только последовательность их расположения в схеме. Можно сказать, что перед нами два варианта строения одного и того же типа семилучевой связи. Возникает вопрос: а какие еще композиционные типы встречаются среди семилучевых веерных связей?

произведениям.

Третий пример

ОН ЛЮБИЛ...

Он любил три вещи на свете:

За вечерней пенье, белых павлинов

И стертые карты Америки.

Не любил, когда плачут дети,

Не любил чая с малиной

И женской истерики.

... А я была его женой.

1910

“Его вещи”, а оболочку ядра представим в виде списка “любимых” и “нелюбимых” предметов.

Структурная формула выделенной внутритекстовой связи имеет следующий вид:

Число лучей совпадает с числом предметов, но за счет рифменного сближения элементов внутренней поверхности оболочки их число на внешней уменьшается. Возможно, повышение общего количества упоминаемых предметов в поздних произведениях направлено на компенсацию этих “потерь” и выражает подсознательное стремление автора реализовать сакральное число “семь” и на внешней поверхности текстовой оболочки. В данном случае это число воплощается “непосредственно” и числом строк произведения, и своеобразной их рифмовкой по схеме АВС АВС D. Рифмовка как бы уравновешивает число “любимых” и “нелюбимых” предметов и не позволяет однозначно присоединить седьмой “предмет” – Жену ни к одной из этих групп.

Четвертый пример

ЛЮБОВЬ

У самого сердца колдует,

То целые дни голубком

На белом окошке воркует.

То в инее ярком блеснет,

Но верно и тайно ведет

От радости и от покоя.

Умеет так сладко рыдать

В молитве тоскующей скрипки,

В еще незнакомой улыбке.

1911

Если предшествующий пример показывает, насколько рано появляется семилучевая связь хронологически, то данное произведение демонстрирует и “позиционное” ее первенство. Это произведение открывает первую книгу стихов Ахматовой (в первом издании).

Ядро авторского словообраза – понятие “Любовь”, содержание которого раскрывают семь ее примет. Каждая из этих примет – сложный образ, поэтому ограничимся перечнем только упомянутых или подразумеваемых в его структуре существенных признаков. Выделение и наименование этих признаков – субъективная процедура, но она не влияет на число связей.

Первые два образа достаточно очевидны – это “змейка”, свернувшаяся “клубком”, и “воркующий голубок”. Обозначим соответствующие приметы элементами Змея и Голубь.

– “яркий блеск инея”. Исходя из того, что иней блестит в лучах солнца, будем считать Солнце самым “существенным признаком” третьей приметы.

Четвертый образ – Спящий Цветок (левкой).

Пятая примета представлена не предметом, а действием: Любовь “верно ведет”. Это действия поводыря, поэтому “существенным признаком” этого образа будем считать подразумеваемое присутствие Поводыря.

Шестая примета – умение “сладко рыдать”. Такими способностями обладает Плакальщица.

Седьмая примета – “незнакомая улыбка”. Очевидно, эта “улыбка” принадлежит будущему Возлюбленному.

из атрибутивных признаков образа. Атрибутивными признаками в данном случае мы называем те, благодаря которым осуществляется рифменное сближение разнокачественных элементов. Змею, например, сближает с Голубем форма ее тела (рифма “клубком-голубком”), а Спящий Цветок (левкой) сближает с Поводырем “исходный пункт”, из которого начинается движение (рифма “левкоя - от покоя”). У Поводыря имеется еще один атрибутивный признак – совершаемое им действие, сближающее его с Солнцем (рифма “блеснет-ведет”).

Структурная формула этой связи приобретает следующий вид:

Схема показывает, что все семь “примет любви” попарно рифменно сближаются на внешней поверхности оболочки. Рифма организуется преимущественно за счет атрибутивных признаков.

Создается впечатление, что автор для того только и усложняет образ, чтобы включить в его состав атрибутивный признак, позволяющий сблизить его с любым другим образом. Образ предстает как инвариантная структура, вариантами воплощения которой могут быть самые различные признаки и их сочетания.

Общее число признаков любого образа бесконечно, но часть из них всегда “образоспецифична”, т. е. характерна именно для данного образа. Змея, например, может сворачиваться в клубок или разворачиваться в ленту, но не может цвести и благоухать, как Цветок (разве что в переносном смысле). Возможно, именно этот набор признаков Ахматова и называла “гнездом образа”.

“гнезд”, которые “свила” себе эта “птица” в поэтическом мире Анны Ахматовой. Не углубляясь сейчас в эту тему, наметим ее контуры.

Первое гнездо: змейка, свернувшаяся клубком у самого сердца. Спустя 30 лет подразумеваемая ситуация превращается в “реальную”:

И черную змейку, как будто прощальную жалость,

На смуглую грудь равнодушной рукой положить.

Клеопатра, 1940

Не я к нему, а он ко мне –

И голуби в окне...

Встреча, 1943

Третье гнездо: яркий блеск инея. Спустя всего четыре года “яркий блеск” превращается в “неистовое сияние”:

– не помним,

Но сверкала эта церковь

Тем неистовым сияньем,

Что лишь ангелы умеют

В белых крыльях приносить.

“Будем вместе, милый, вместе...”, 1915

Четвертое гнездо: “дрема левкоя” (Спящий Цветок). Встречи лирических героев происходят, как правило, во сне:

Ты шел, не зная пути,

И думал: “Скорей, скорей,

О, только б ее найти,

”.

Сон, 1915

или, спустя почти полвека:

А мне в ту ночь приснился твой приезд.

Сон, 1956

“спящему” левкою предшествует целый букет, с которым лирическая героиня идет на свидание:

Я несу букет левкоев белых.

Для того в них тайный скрыт огонь,

Кто, беря цветы из рук несмелых,

Тронет теплую ладонь.

Пятое гнездо: Поводырь, уводящий “от радости и от покоя”. Любовь, как известно, “ослепляет”, а альтернатива “радости и покоя” – горе и беспокойство. Комплементарной достройкой этого гнезда будет образ блуждающего и тоскующего “слепца”. С учетом комплементарной достройки легко представить, насколько многочисленны варианты воплощения этой группы образов. Ограничимся одним примером:

И печальная Муза моя,

Как слепую, водила меня.

“Был блаженной моей колыбелью...”, 1914

“городе”, который был для лирической героини “И торжественной брачной постелью”.

Шестое гнездо: Плакальщица-скрипка.

А скорбных скрипок голоса

Поют за стелющимся дымом:

“Благослови же небеса –

”.

Вечером, 1913

Седьмое гнездо: улыбка Незнакомца (будущего возлюбленного).

Я чужому ответила: “Нет!”

А как свет поднебесный его озарил,

И он перстень таинственный мне подарил,

Чтоб меня уберечь от любви.

И назвал мне четыре приметы страны,

Где мы встретиться снова должны...

“По неделе ни слова ни с кем не скажу...”, 1916

Мы ограничились единичными примерами повторения каждого гнезда, хотя в тексте подобных автоповторов многие десятки. Но и сказанного достаточно, чтобы увидеть главные отличительные признаки авторской системы образов.

Во-первых, эта система устанавливается с самого начала (у Ахматовой – буквально с первого произведения) и устойчиво сохраняется на протяжении всего творчества.

Во-вторых, авторский образ не сводится к отдельному слову или предложению, а представляет собой именно гнездо, понимаемое как переплетение комплементарных и альтернативных признаков определенного авторского понятия.

В-третьих, развитие образа состоит в актуализации внутренне присущих ему признаков. Имманентный признак Змеи – Жало, поэтому рано или поздно она должна ужалить, умертвить жертву. Ожидаемое жало появляется в слове “жалость”, причем одновременно и как “острие” (второй общий паронимический корень: жалОСТь – ОСТрие) при описании “прощального” самоубийства Клеопатры. Логика актуализации имманентных признаков образа – это и есть логика их порождения.

“гнезда постоянно повторяющихся образов” не рассеяны хаотично, а собраны самим автором в “гроздья”. Семилучевая веерная связь – пример семигнездной грозди.

В такой грозди отдельные гнезда не только сближаются рифменно, но и обмениваются качествами, что особенно заметно при повторении того же гнезда в другой грозди. Например, Солнце, первоначально заметное только в “блеске” инея, в дальнейшем передает это качество другим гнездам. В результате появляется “огненный змей” (“созвездие Змея” в произведении “В ту ночь мы сошли друг от друга с ума”, 1959), “пламенный сон” (в произведении “Мне не надо счастья малого”, 1914), цветок (левкой) со скрытым в нем “тайным огнем”, Незнакомец с “обжигающим взглядом”: “А взгляды его – как лучи” (Смятение, 1913) – или Голубь, сияющий, как солнце:

Да вернулся голубь сизый,

Бьется крыльями в стекло.

Как от блеска дивной ризы,

“Выбрала сама я долю...”, 1915

Этот “голубь” еще и “друг сердца”, т. е. занимает во внутритекстовом контексте то же место в мире лирической героини, что и Змея.

Отдельное гнездо, следовательно, функционирует в тексте как полный аналог рифменного слова. Но если в рифме фонетическое сходство слов только подразумевает обмен значениями, а дополнительное значение остается умозрительным новым признаком, то гнездо образа при повторении реально наделяется этим признаком. Веерную связь на этом основании можно с полным правом назвать авторской внутритекстовой прарифмой, получающей в тексте частные рифменные проявления.

Пятый пример

Дай мне горькие годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар,

Отыми и ребенка, и друга,

И таинственный песенный дар –

После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией

Стала облаком в славе лучей.

1915

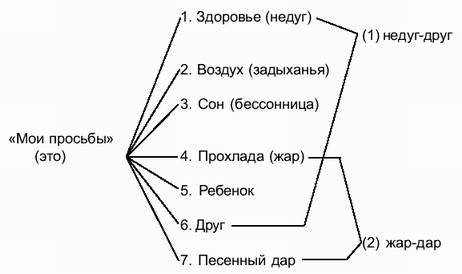

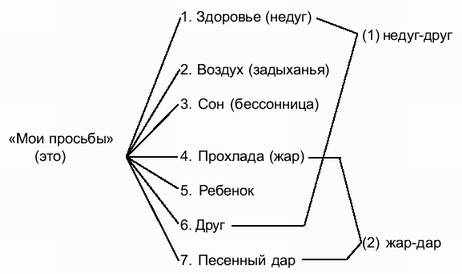

Лирическая героиня обращается к Богу с молитвой, в которой содержатся различные просьбы. Эти просьбы можно подразделить на две группы. Первая начинается со слова “дай”, а вторая – со слова “отыми”, но по смыслу они равнозначны. Дать “долгие годы недуга” – это значит на много лет отнять Здоровье, дать “задыханья” – значит лишить Воздуха, дать “бессонницу” – лишить Сна, дать “жар” – лишить Прохлады. Принимая во внимание эти негативные тождества, представим структурную ормулу веерной связи в следующем виде:

прототипом этого произведения является, вероятно, известная молитва “Отче наш”, в которой тоже можно выделить семь элементов: 1) “да святится имя Твое”, 2) “да будет царство Твое”, 3) “да будет воля Твоя”, 4) “хлеб наш насущный дай нам”, 5) “отпусти нам грехи наши”, 6) “не введи во искушение”, 7) “избавь от лукавого”. Возможно, ахматовское тяготение именно к семилучевой веерной связи обусловлено тем, что свои стихи она воспринимала как молитвы в прямом смысле слова: “Всю жизнь ловить он будет стих – / Молитву губ моих надменных”, поэтому и строила их по каноническому образцу.

Шестой пример

Но я предупреждаю вас,

Что я живу в последний раз.

Ни ласточкой, ни кленом,

Ни родниковою водой,

Ни колокольным звоном –

Не буду я людей смущать

И сны чужие навещать

В сороковом году, 1940

В этом произведении лирическая героиня перечисляет семь своих прошлых воплощений, поэтому ядро словообраза определим как “Мои воплощения”, а их перечень представим как его оболочку. Структурная формула этой связи имеет следующий вид:

На внешней поверхности оболочки, как и в большинстве случаев, имеется две рифменные связи, причем одна из них – тройная.

Число примеров можно множить и далее, но основной принцип предлагаемого нами метода уже очевиден. Поэтический текст Ахматовой можно представить в виде ограниченного набора разнокачественных гнезд. В рамках отдельного произведения гнезда связаны авторской веерной связью в гроздь, а в пределах всего текста эти же гнезда входят в другие грозди. На этом уровне организации текста можно выделить, следовательно, две категории авторских текстовых элементов, находящихся в своеобразном иерархическом соподчинении, – гроздь и гнездо.

смысл с помощью индивидуальных же авторских понятий – гнезд, а гнездо как элемент низшего ранга передает связанные с ним авторские значения с помощью слов общего языка. Для понимания смысла высказывания, передаваемого элементом типа “гроздь”, предварительно необходимо установить авторские значения элементов типа “гнездо”.

Гроздь формально-геометрически можно представить в виде веера лучей, на концах которых размещаются гнезда. По числу лучей веерные связи разделяются на классы – однолучевые, двухлучевые и т. п. Характерной особенностью творческой манеры Ахматовой является тяготение к семилучевым веерным связям.

Гнездо – это полиморфное множество признаков, описывающих один определенный образ. В этом множестве выделяется один главный отличительный признак, указывающий на “предметную форму” образа, и несколько атрибутивных. Набор признаков любого образа бесконечен, поэтому у автора всегда есть возможность выбрать те, которые передают индивидуальные авторские значения. Привлекая внимание читателя к этим значениям, автор устанавливает между ними рифменные связи.

Лотман отмечает, что рифменное сближение слов порождает новый рифменный образ, передающий новое авторское понятие. Это безоговорочно справедливо только для двухлучевой веерной связи, когда сближаются сходно звучащие слова, выражающие главный отличительный признак исходного авторского образа. В общем случае, когда число веерных связей больше двух и авторский образ выражается с помощью атрибутивных признаков, отдельные рифменные образы могут быть и не столь значимыми, но в совокупности и они передают какие-то аспекты частных значений нового авторского понятия. В этом смысле рифменной (прарифменной) можно назвать веерную связь с любым количеством лучей, независимо от того, сколько из них связано между собой рифменно.

Структурные формулы семилучевых веерных связей, выделяемых в текстовых элементах типа “гроздь”, показывают, что автор стремится установить максимально возможное число рифменных связей в оболочках этих словообразов. Особенно “позиционно” нагляден первый словообраз – авторское “определение” понятия “Любовь” с помощью грозди гнезд. Гнезда “поясняющих” образов, во-первых, равномерно распределены по тексту (четвертый пример), а не сконцентрированы в одном четверостишии, как в произведении “Молитва” (пятый пример). Во-вторых, нечетное количество гнезд компенсировано наделением одного из них двумя атрибутивными признаками, что и позволяет создать четыре рифменные пары, сближающие все лучи. Но даже если размещение гнезд неравномерно, автор рифменно сближает, как правило, не менее четырех лучей из семи.

создаются, похоже, с одной целью – подобрать такие атрибутивные признаки, которые обеспечивают рифменное сближение частных значений в общее, передающее полный смысл нового авторского понятия.

Опираясь на эти положения, мы предлагаем следующую методику анализа внутритекстовых связей:

1. Выделение в рамках отдельного произведения грозди авторских гнезд.

2. Выделение в текстах других произведений гнезд этого же типа с целью более достоверной реконструкции авторского смысла повторяющихся образов.

3. Реконструкция смысла произведения во внутритекстовом контексте.

“по Гаспарову”, а если превышает – то “по Щеглову”.

Наша реконструкция отличается от щегловской тем, что выделяется не мотив, объединяющий сходные по смыслу авторские высказывания, а основной и атрибутивные признаки образа. Основной признак – аналог его “ядра”, а атрибутивные – элементов “оболочки”. Например, в выражении “Но верно и тайно ведет / От радости и от покоя” таким “ядром” является Поводырь, а его “оболочкой” – действие (ведет) и наименование “пункта”, из которого начинается движение (радость и покой). Но строение отдельного гнезда более подвижно, чем строение грозди, атрибутивный признак при повторе может превратиться в основной и быть дополнен новыми атрибутивными признаками, поэтому понятия “ядро” и “оболочка” по отношению к этой категории текстовых элементов не применяются.

Главное же отличие – контекст, в котором осуществляется интерпретация. Напомним, что смысл любого высказывания раскрывается только в контексте. Наличие внетекстовых и внутритекстовых связей произведения указывает на существование двух контекстов, внетекстового и внутритекстового. Любой текст мы интерпретируем, в первую очередь, по модели известных нам связей и отношений окружающего мира, законам окружающей действительности. Контекст, о котором обычно идет речь, – это внетекстовый контекст. Поэтический мир устроен по своим законам, поэтому все происходящие в нем события можно рассматривать еще и во внутритекстовом контексте, который и создают внутритекстовые связи. Реконструкция смысла произведения во внутритекстовом контексте означает, что мы пытаемся понять, какой смысл оно имеет для автора в системе его поэтического мира.

1. 3. Методика

1. 3. 1. Первые розы

“Последняя роза” предполагает предварительное выявление авторского смысла слова “роза” и системы образов, с ним связанных. Поэтому начнем не с “последней”, а с “первой” розы.

Невозможно с полной достоверностью сказать, какая Роза самая первая в поэтическом мире Ахматовой, поэтому будем ориентироваться по авторской датировке произведений.

Впервые розы упоминаются в 1910 г., в цикле “Обман”, в первой и четвертой частях этого произведения. В начале первой части говорится о “весенних” Розах:

Весенним солнцем это утро пьяно,

И на террасе запах роз слышней...

<...>

О, сердце любит сладостно и слепо!

<...>,

а в конце четвертой – об “осенних”:

Легкий осенний снежок

<...>

Свечи в гостиной зажгут,

Днем их мерцанье нежнее,

Целый букет принесут

Это “цветочное” обрамление лирического сюжета – слепая влюбленность юной девушки и последующее разочарование – сразу же позволяет сделать вывод, что Роза в мире лирической героини – Цветок, традиционно символизирующий Любовь. Отвечая на вопрос Гаспарова: “Какая в этом образе преобладает чувственная окраска: цвет или запах?”, можно сказать: первоначально – запах. Лирическая героиня ощущает “первые розы” по запаху, который становится “все слышней”.

Розы, похоже, цветут в ее мире круглый год (летом – в саду, зимой – в оранжерее), поэтому и сопутствуют главным событиям жизни. Примечательно, что они упоминаются перед встречей с возлюбленным, как один из неявных атрибутов лирической ситуации.

В явный атрибут любовного свидания они превращаются три года спустя:

Прости меня, мальчик веселый,

–

За розы с площадки круглой,

За глупые письма твои,

За то, что, дерзкий и смуглый,

Мутно бледнел от любви.

“Высокие своды костела...”, 1913

Вспоминая погибшего – “мальчика”, влюбленного в нее в прошлом, лирическая героиня называет в числе примет его любви “розы с площадки круглой” и “глупые письма”.

Оба произведения сближает не только упоминание Роз, но и своеобразное сходство сюжета, претерпевающего ролевую инверсию. Лирические герои как бы меняются местами. Если в цикле “Обман” говорится о юной девушке, которая “слепо” влюбляется, затем жестоко страдает от разочарования, пишет письмо и почти умирает:

Я написала слова,

Что долго сказать не смела.

Странно немеет тело.

Обман, 1910

то в произведении “Высокие своды костела...” таким “обманщиком” выступает сама лирическая героиня, а пишет письма и умирает “мальчик”.

Превращение Розы из обрамляющего в один из основных символов любви дополнительно наделяет этот образ еще и “смертельной” символикой.

Сероглаз был высокий мальчик,

На полгода меня моложе.

Он принес мне белые розы,

Мускатные белые розы,

“Можно

Мне с тобой посидеть на камнях?”

Я смеялась: “На что мне розы?

Только колются больно!” – “Что же, –

Он ответил, – тогда мне делать,

”.

У самого моря, 1914

В этом отрывке описан эпизод, как бы предшествующий самоубийству “веселого мальчика” и послуживший, вероятно, одной из его причин. Лирическая героиня, как можно догадаться, отвергла “розы с площадки круглой”, подобно тому, как сейчас она отказывается принять в подарок “мускатные белые розы”.

Одновременно указано еще два “чувственных” признака Розы – белый цвет и “колкость”, способность к нанесению болезненных уколов. Роза для юной лирической героини не только конвенциальный символ любви, но еще и предмет, в котором она ощущает и запах и цвет, а осязательно – еще и “колкость”. Последнее, вероятно, одна из причин отказа от более тесного сближения с влюбленными в нее “мальчиками”.

Подводя предварительный итог, можно сказать, что символика образа Розы в раннем творчестве Ахматовой достаточно традиционна.

Не менее сложно сказать, какие Розы в поэтическом мире Ахматовой “последние”. К их числу можно отнести и розы, упоминаемые в этом качестве самим автором, безотносительно к реальной хронологии, и те, которые встречаются в последних произведениях.

Хронологически первое упоминание в тексте “последних роз” относится к периоду раннего творчества:

И в тайную дружбу с высоким,

Как юный орел темноглазым

Походкою легкой вошла.

“осенние” розы, вероятно, из той же “оранжереи”, которая называется на этот раз “цветником”. Если наша догадка верна, то самый первый раз “последние розы” появляются одновременно с первыми еще в цикле “Обман”.

В новой ситуации описан эпизод, как бы предшествующий появлению “целого букета роз”. Лирическая героиня еще только входит “в цветник” (“в тайную дружбу”). Напомним, что “ослепляющая любовь” (она же – Поводырь) “верно и тайно ведет”. Выражение “тайная дружба” в этом контексте – авторский эвфемизм понятия “слепая любовь”. Дальнейшее развитие ситуации известно – лирическая героиня “прозреет”, Розы в “цветнике ее души” будут срезаны и превратятся в “букет”. Тайное станет явным.

Основой для подобного прогноза служит типичный для Ахматовой принцип развития лирического сюжета. Первоначально, как правило, она описывает последний акт драмы, а затем, возвращаясь к этому же сюжету, детализирует предшествующие эпизоды. Календарная хронология событий, происходящих в поэтическом мире, не совпадает с логикой их развития. На этом основании мы и трактуем вхождение лирической героини в “цветник” с “последними розами” как эпизод, предшествующий их выносу из “оранжереи”.

Хронологически последней можно считать розу, упоминаемую в тексте одноименного произведения, которое как бы закрывает эту тему.

ПОСЛЕДНЯЯ РОЗА

С падчерицей Ирода плясать,

С дымом улетать с костра Дидоны,

Чтобы с Жанной на костер опять.

Господи! Ты видишь, я устала

Все возьми, но этой розы алой

Дай мне свежесть снова ощутить.

9 августа 1962

С учетом символики образа Розы в ранних произведениях, смысл позднего кажется очевидным: лирическая героиня просит Господа дать ей возможность “снова ощутить” чувство Любви.

“Исторический фон”, на котором изложена эта просьба, не имеет прямого отношения к образу Розы, а новые признаки ее чувственной окраски – алость и свежесть – не выглядят как значимые отличия. “Алый” в поэтическом мире Ахматовой – цвет Огня, а “свежий” – неспецифический эпитет, характеризующий особо ценимое автором качество первозданности какого-либо предмета (свежесть чувств, свежесть ветра, свежесть снега и т. п.).

Но “последняя” ли “Последняя роза”? Хронологически самой последней является совсем другая – “Пятая роза”. Исходя из авторской логики развития сюжета, можно предполагать, что образ Розы с наибольшей полнотой раскрыт именно в этом произведении. Его-то и будем рассматривать в качестве Последней (самой последней) Розы Анны Ахматовой.

ПЯТАЯ РОЗА

Дм. Б-ву

1

Звалась Soleil ты или Чайной

Но стала столь необычайной,

Что не могу тебя забыть.

2

Ты призрачным сияла светом,

Напоминая райский сад,

Могла, и лучшей из сонат.

3

И губы мы в тебе омочим,

А ты мой дом благослови,

Ты как любовь была... Но, впрочем,

Нач. 3 августа (полдень),

под “Венгерский дивертисмент” Шуберта.

Оконч. 30 сентября 1963

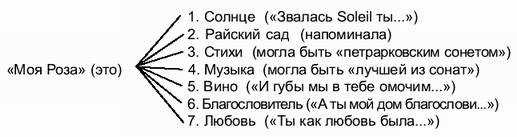

Это произведение – типичное авторское определение нового понятия. Ядро определяемого понятия – “Моя Роза”, а его оболочка – перечень семи предметов, указывающих на различные оттенки внутритекстовых значений. Реконструируя эти предметы по набору признаков, напоминающих Розу, получаем следующий список:

Первая из этих форм (в порядке перечисления) – Солнце, о чем свидетельствует “французское” имя Розы – Soleil. Это как бы “настоящее” имя, раскрывающее бытийную сущность предмета. При переводе на общепонятный язык оно утрачивает смысл, поэтому дублируется на языке оригинала. Принимая во внимание первое имя Розы, можно сказать, что она является земным воплощением Небесного Огня.

Примечателен и цвет Огня, окрашивающий Розу-Солнце. Земное Солнце бывает и красным (малиновым), а небесное – только белым, поскольку белый цвет – это цвет рая в мире лирической героини: “На пороге белом рая...”, “В белый рай растворилась калитка...”, “И если белым солнцем рая...” и т. п. Поэтому созерцание белой розы должно напоминать о райском саде, на что и указывает следующая форма ее воплощения.

Вторая форма: Роза-Сад (Роза – цветок райского сада). Это значение образа Розы появляется еще в раннем творчестве. Лирическая героиня негативно надеется сама превратиться в райскую розу и получить в этом виде новое бытие “в садах Отца”:

Господи! я нерадивая,

Ни розою, ни былинкою

Не буду в садах Отца.

“Дал Ты мне молодость трудную...”, 1912

И спустя почти полвека она продолжает стремиться к “розам”, перечисляя семь примет “того единственного сада”, в котором они находятся:

Я к розам хочу, в тот единственный сад,

Где лучшая в мире стоит из оград,

Где статуи помнят меня молодой,

А я их под невскою помню водой.

Мне мачт корабельных мерещится скрип.

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,

Любуясь красой своего двойника.

И замертво спят сотни тысяч шагов

А шествию теней не видно конца

От вазы гранитной до двери дворца.

Там шепчутся белые ночи мои

О чьей-то высокой и тайной любви.

Но света источник таинственно скрыт.

1959

Текст разделен на восемь двустиший, в первых шести и восьмом из которых говорится об основных отличительных признаках места действия:

– “Где лучшая в мире стоит из оград...” ,

– “Где статуи помнят меня молодой...”,

– (где) “мачт корабельных мерещится скрип...”,

– (где) “лебедь, как прежде, плывет сквозь века...”,

– (где) “замертво спят сотни тысяч шагов...”,

– (где) “шествию теней не видно конца...”,

– (где) “все перламутром и яшмой горит...”,

“где?”, выделяющий главное их всего происходящего:

“Там шепчутся белые ночи мои / О чьей-то высокой и тайной любви”.

Все приметы – “ограда”, “статуи” (овеществленные формы посмертного существования), “вечный лебедь”, “мертвый сон шагов”, бесконечное “шествие теней”, невидимый источник “перламутрового” (белого) света и даже “скрип мачт” указывают на одно – на райский сад.

(“Приморское” положение райского сада отмечено еще в раннем творчестве:

Сияет солнце. Лижет берег гладкий

Когда от счастья томной и усталой

Бывала я, то о такой тиши

С невыразимым трепетом мечтала,

И вот таким себе я представляла

“Судьба ли так моя переменилась...”, 1916.)

“Летний сад” для лирической героини – это “сад, в котором царит вечное лето” и цветут вечные Розы – символ “высокой и тайной любви”. Суммируя внутритекстовые значения образов Роза-Солнце и Роза- Сад, можно сказать, что в самой последней Розе “огонь небесной любви” получает наиболее зримое воплощение – она “сияет”.

Третья форма: Роза-Стихи. Роза в мире лирической героини может существовать и как Цветок и как Стих (“петрарковский сонет”). Это означает, что одного только слова “роза” недостаточно для выявления всех ахматовских “роз”. Среди них встречаются еще и “словесные розы” – “сонеты”.

О превращении Цветка в Слово говорилось и ранее:

Что даже превратился в слово...

“По той дороге, где Донской...”, 1956

Примечательно, что в “слово” превратился именно Шиповник (дикая роза). А до этого (логически, не хронологически) в Шиповник превратилась Роза: “Одичалые розы пурпурным шиповником стали...” Происходит как бы ступенчатое преобразование: Роза первоначально “дичает”, а затем силой благоухания (первый ее “чувственный” признак!) превращается в Слово.

Подобные превращения претерпевают и другие растения, например, Ива:

Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ...

Городу Пушкина, 1957

С учетом этих превращений можно сказать, что Цветы (растения) и Стихи в поэтическом мире Ахматовой – это различные формы существования особого класса объектов – Стихо-Цветков. Среди них встречаются и “розы”, словесная форма которых – “сонет”.

Примером одной из таких “роз” служит сонет, посвященный памяти М. Булгакова:

Взамен кадильного куренья...

Памяти М. Б-ва, 1940

Формально это не сонет. Произведение включает не 14, а 20 перекрестно рифмующихся строк, но оно входит в цикл “Венок мертвым”, а “венок” – это и каноническое название цикла из 15 сонетов.

Этот пример показывает, что Цветы и Стихи еще и взаимозаменяемые формы. Самая последняя ахматовская Роза не только “могла быть” Стихом (сонетом), но и неоднократно уже принимала эту форму.

“музыкальную форму”, причем вполне определенную – форму “сонаты”. Вероятно, и в этом случае перед нами какой-то цветомузыкальный образ, воспринимаемый, с одной стороны, как Цвет (или Цветок), а с другой – как Звук. А “лучшие” из этих звукосочетаний (сонаты) – “музыкальные розы”. Сопоставление какого-либо предмета или явления с сонатой эквивалентно в этом контексте сравнению с “музыкальной розой”.

На “музыкальную розу” в мире лирической героини похожа Луна.

ЯВЛЕНИЕ ЛУНЫ

Из перламутра и агата,

Из задымленного стекла,

И так торжественно плыла, –

Как будто “Лунная соната”

Нам сразу путь пересекла.

1944

Признаки Луны (перламутр и агат) перекликаются с признаками источника света в “Летнем саду” (перламутр и яшма). Можно сказать, что Луна в поэтическом мире Ахматовой – это не только небесное светило, но и небесная Роза. Она становится видна в этом качестве во внутритекстовом контексте, с учетом “цвето-музыкальных” признаков ахматовских “роз”.

– небесная Роза. На это указывает его цвет: “И малиновое солнце / За лохматым сизым дымом...” – и сопутствующий “дым” (след Огня). В этот же цвет окрашены розы, напоминающие (в обратном сравнении) костры: “И малиновые костры, / Словно розы, в снегу растут”. “Малиновое солнце”, следовательно, подобие “красной розы”, а Луна – “белой”.

Третья и четвертая формы воплощения “самой последней” Розы (Стихи и Музыка) связаны между собой не только по звучанию (у сонета и сонаты общий паронимический корень СНТ), но и по “цветозвуковому” ощущению. Вот как описывает Ахматова незавершенную форму “словесной розы” в своем “последнем стихотворении”:

А вот еще: тайное бродит вокруг –

Не звук и не цвет, не цвет и не звук,

Гранится, меняется, вьется,

Последнее стихотворение, 1959

Стихи и Музыка предстают, в свою очередь, как два аспекта проявления какой-то еще более общей формы, выступающей либо как нечто звучащее, либо как нечто окрашенное.

Пятая форма – Роза-Вино и шестая – Роза-Благословитель связаны между собой не только синтаксически, но и причинно-следственно. Лирическая героиня, высказывая намерение “омочить губы” в Розе, надеется в ответ получить от нее благословение своему дому. Жест “дегустации” предстает в этом контексте как жест причащения. А поскольку церковное вино – символ крови, пролитой Христом “во спасение”, то обе формы выступают как две части одной формулы – “спаси и благослови” или две ипостаси одного образа – Христа (Спаситель и Благословитель).

Тема “спасения” появляется еще в раннем творчестве:

И ветер меня не добьет,

Мечта о спасении скором

Меня, как проклятие, жжет.

<...>

“Довольно,

Ты видишь, я тоже простил”, –

Не будет ни страшно, ни больно...

Ни роз, ни архангельских сил.

“Пока не свалюсь под забором...”, 1921

“взаимное прощение” влюбленных, происходящее за пределами райского сада: “Не будет... ни роз, ни архангельских сил”. В “самой последней” Розе эта тема повторяется, но действие переносится в райский сад, где в роли Спасителя (и Благословителя) выступает сама Роза (Христос).

Седьмая форма: Роза-Любовь. Автор учитывает возможность и такой, сугубо традиционной трактовки этого символа, поэтому сразу отвергает ее: “Тут дело вовсе не в любви”.

О чем же идет речь в данном произведении?

Как показывает проведенный анализ, это произведение относится к жанру “определений” авторских понятий с помощью авторских же образов. Определяемое понятие – Роза. Гнездо каждого из раскрывающих его образов уже неоднократно встречалось в текстах других произведений, а в данном они собраны в семилучевую гроздь. Первые шесть гнезд попарно связаны системой внутритекстовых значений, что превращает их в три новых, более крупных отображения образа Розы. Образы Солнца и Сада указывают, в совокупности, на Розу как на “огненный”, сияющий, как солнце, цветок райского сада. Образы Сонета и Сонаты указывают на какую-то цветозвуковую ее праформу, допускающую воплощение в Музыку и Стихи, в “музыкальные” и “словесные” Розы. Образы Спасителя и Благословителя указывают на Христа. Соединение Христа и Розы вполне традиционно: розовый куст – один из его иконографических символов. И только Любовь, по заявлению самого автора, не имеет ко всему этому никакого отношения.

Но если мы обратимся к системе рифменных сближений, то увидим эту же картину в новом ракурсе.

“Пятая роза” имеет следующий вид:

Схема показывает, что все семь гнезд рифменно сближены с помощью основных и атрибутивных признаков. Подобное рифменное переплетение внутритекстовых связей встречалось только в произведении “Любовь”. Обычно рифменно сближается не более четырех лучей из семи. Для сравнения отметим, что в произведении “Летний сад” все гнезда рифменно самостоятельны и замкнуты только сами на себя.

Гнезда распределены по тексту неравномерно. Первое гнездо, включающее образ Роза-Солнце, занимает все первое четверостишие и первую строчку второго. В первом четверостишии упоминается основной признак образа – Солнце, а в первой строке второго – атрибутивный признак Солнца – “свет”. Роза и называется (по-французски) Солнцем, и сияет, как солнце. “Иностранное” имя указывает на то, что это иномирное солнце, поэтому и свет его “призрачен”. Второе, третье и четвертое гнезда (образы Сада, Сонета и Сонаты) размещаются во втором четверостишии, а пятое, шестое и седьмое (образы Спасителя, Благословителя и Любви) – в третьем. В результате все признаки, с помощью которых осуществляется рифменное сближение основных образов, оказываются сосредоточены в двух последних четверостишиях.

Четыре пары перекрестных рифм позволяют разделить основные образы на две группы. В первую входят Солнце, Сад, Сонет и Соната, а во вторую – Спаситель, Благословитель и Любовь. Нечетное число основных элементов компенсировано тем, что Любовь наделена двумя атрибутивными признаками, первый из которых (слово “впрочем”) рифменно соединяет это гнездо с Вином (“омочим”) и тем самым – со Спасителем, а второй (слово “любви”) – с Благословителем (“благослови”). Рифменные сближения показывают, что истинный возлюбленный лирической героини – Христос. “Дело”, следовательно, не в той “любви”, которую пытаются выразить многочисленные дарители роз, а в глубинных авторских личностных смыслах, связанных с этим цветком.

Судя по рифменной оболочке произведения “Пятая роза”, в нем говорится о “творческом огне небесной любви”. Таково самое общее авторское значение понятия “Роза”, опираясь на которое, можно приступить к реконструкции авторского смысла этого произведения. Но прежде проверим внутритекстовую устойчивость выявленных смыслов с помощью других внутритекстовых связей.

Рифма относится к числу наиболее заметных текстовых элементов, поэтому повторяющиеся рифмы давно уже привлекают внимание исследователей. В. М. Жирмунский, известный знаток творчества Ахматовой, отмечает присутствие в ее произведениях “довольно многочисленных реминисценций из Блока, вероятно бессознательных” [28, c. 60 – 61] и приводит такой пример:

у Блока:

Улыбается осень сквозь слезы...

<...>

у Ахматовой:

И первыми в танец вступают березы...

<...>

Стряхнув второпях мимолетные слезы...

Блоковская рифма воспроизведена с переменой порядка слов, но, по мнению Жирмунского, в сходном контексте. В обоих случаях подразумевается переход от печали к веселью, который выражается появлением улыбки “на лице осени” (у Блока) и “танцем берез” (у Ахматовой). Сам Жирмунский называет эту рифму “очень шаблонной”.

Приведенный пример наглядно показывает бытующий метод анализа межрифменных связей. Во-первых, выделяются сразу интертекстовые связи, а во-вторых, игнорируется тот факт, что рифма – это уже авторская внутритекстовая связь слов общего языка, выражающая, возможно, новое авторское понятие. В-третьих, подразумеваемое разделение “реминисценций” на сознательные и “вероятно бессознательные” означает, по существу, их разделение на несомненные и сомнительные. Сомнения еще более возрастают, если рифма “шаблонная”.

Для получения более достоверных выводов требуется, очевидно, предарительно изучить межрифменные связи в авторском тексте и раскрыть авторские значения рифменных образов. Сложнее различить сознательные и бессознательные интертекстовые переклички.

Если мы встречаем, например, у Маяковского:

Утро, 1912,

а у Ахматовой:

Дождь косил свои глаза гневливо...

Маяковский в 1913 году, 1940,

“реминисценции”:

у Лермонтова:

Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом...;

у Ахматовой:

белел в серебряном тумане моря...

Приморский парк Победы, 1950 ?

Сходство текстовых элементов очевидно, а контекста – сомнительно. Если это “бессознательная реминисценция из Лермонтова”, то о чем, кроме знакомства с его произведениями, она свидетельствует?

Жирмунский приводит только один пример “повторения” у Ахматовой “блоковской” рифмы “слезы-березы”, но у нее встречается и другой:

Не так, как те... что на одно колено, –

А так, как тот, кто вырвался из плена

И видит сень священную берез

Сквозь радугу невольных слез.

На этот раз меняется не только порядок слов в рифме, но и контекст: некто произносит Слово с таким чувством, какое испытывает человек, вырвавшийся на свободу и созерцающий “сень священную берез”.

Чтобы понять силу этого чувства, приведем выписку из дневника.

БЕРЕЗЫ

Во-первых, таких берез еще никто не видел. Мне страшно их вспомнить. Это наваждение. Что-то грозное, трагическое, как “Пергамский алтарь”, великолепное и неповторимое. И кажется, там должны быть вороны. И нет ничего лучше на свете, чем эти березы, огромные, могучие, древние, как друиды, и еще древней. Прошло три месяца, а я не могу опомниться, как вчера, но я все-таки не хочу, чтобы это был сон. Они мне нужны настоящие.

<1959 – 1961> Цит. по: [7, c. 366].

Если первый пример еще позволяет сомневаться, какая перед нами рифма – “блоковская” или “ахматовская”, то второй рассеивает эти сомнения. Датировка дневниковой записи и произведения “Тринадцать строчек” позволяет с большой долей уверенности утверждать, что лирический герой “видит” именно ахматовские Березы. Рифма “березы-слезы”, дважды повторяющаяся в тексте с интервалом в 20 лет, скорее всего, индивидуальная ахматовская, а не инвертированная блоковская. Это не исключает, разумеется, “бессознательной” переклички между Ахматовой и Блоком с помощью “шаблонных” рифм, но без учета внутритекстового контекста подобные интертекстовые связи остаются сомнительными.

Мы преднамеренно остановились на ахматовской рифме “березы-слезы” не только с целью демонстрации различий внетекстовой и внутритекстовой интерпретации одних и тех же текстовых элементов, но и по причине ее особой значимости для характеристики рифменных связей слова “роза”. С этим словом рифмуются и “березы” и “слезы”. Рассмотрим предварительно специфический рифменный образ ахматовских Берез. Они видны, как показывает последний пример, не просто “сквозь слезы”, а “сквозь радугу невольных слез”, что превращает их в “радужно сияющие” деревья. Это же “радужное сияние” можно заметить и в первом примере. Березы “танцуют” на “влажном”, “пестром” и “светлом” фоне, указанном в предшествующей строке: “Все влажно, пестро и светло. / И первыми в танец вступают березы...” В образе Березы просвечивает образ Розы.

У Блока “осень” как бы постоянно плачет, а “сквозь слезы” – “улыбается”. У Ахматовой “слезы” либо “мимолетные”, либо “невольные”, т. е. застилающие на короткое время взгляд и преображающие с помощью этой “радужной завесы” окружающий мир. В обоих случаях, следовательно, у Ахматовой один и тот же “контекст”, только первоначально “слезы” наворачиваются на глаза Берез, а затем – на глаза того, кто видит их “священную сень”.

У Блока одушевляется время года (осень), а у Ахматовой – дерево, которое затем еще и одухотворяется. “Священная сень” Берез намекает на их способность осенять и освящать. В образе Березы, следовательно, чем дальше, тем больше, проступают черты “самой последней” Розы.

“береза” не только рифменно сближается со словом “роза”, но и обозначаемые с их помощью предметы как бы превращаются один в другой. Перевоплощение Березы в Розу происходит еще в раннем творчестве.

Но скоро там, где жидкие березы,

Прильнувши к окнам, сухо шелестят, –

Венцом червонным заплетутся розы

И голоса незримых прозвучат.

“Они летят, они еще в дороге...”, 1916

Белая Береза “на том же месте” должна вскоре превратиться в Красную Розу. С учетом этого превращения, а также рифменного и паронимического сближения (общий паронимический корень БРЗ) можно сказать, что Береза – это Белая Роза в поэтическом мире Анны Ахматовой. Исходя из авторской логики развития образа, все Березы, появляющиеся в поэтическом мире после 1916 года, следует рассматривать не только как деревья, но и как древесные воплощения Белой Розы.

Не случайно у Березы появляется та же чувственная окраска, что и у “самой первой” Розы – душистый аромат:

С душистою веткой березовой

Под Троицу в церкви стоять...

“Я знаю, с места не сдвинуться...”, 1939,

а затем и лирическая героиня уподобляется этому дереву:

И это могла, и то могла,

А сама, как береза в поле, легла,

И кругом лишь седая мгла.

1960

“быть” Розой “в садах Отца”, а стала Березой “в поле”.

Рифма “розы-слезы” появляется только в позднем творчестве, в “последней песенке”:

Это все поведано

Самой глуби роз.

Но забыть мне не дано

Песенки. (Последняя), 1964

Роза предстает как Исповедник, которому доверяют самые глубокие тайны. Вероятно, это одна из “самых последних” Роз или фрагмент образа “самой последней” Розы, которая выступает в сходной роли (“благословляет”).

Трудно сказать, по какому поводу лирическая героиня проливала слезы. Это может быть ритуальный плач по умершим: “Я всех оплакала, а кто меня оплачет?”, либо слезы раскаяния: “Я и плакала и каялась...” Любой из этих контекстов не противоречит рифменному сближению “березы-слезы” в произведении “Три осени”: “... это не третья осень, а смерть”.

Березы, Розы, Слезы составляют, как мы видим, своеобразную рифменную триаду образов, связанных контекстуально. Текстовое проявление получают только два элемента этой триады в любом сочетании, но первую позицию всегда занимает либо Роза, либо Береза.

“морозы” (“Читатель ждет уж рифмы “розы”...”). Эта “шаблонная” рифма встречается и у Ахматовой:

Хорошо здесь: и шелест и хруст;

С каждым утром сильнее мороз,

В белом пламени клонится куст

Ледяных ослепительных роз.

“Хорошо здесь...”, 1922

Рифма, можно сказать, пушкинская, а Роза – ахматовская. Это первое появление ослепительно-белопламенной “пятой” Розы.

Второй раз эта же рифма, но уже в “ахматовском” виде, со словом “роза” в первой позиции, появляется в незаконченном отрывке:

Ты, запретнейшая из роз,

Ты, на царство венчанная дважды,

. . . . . . . . . . .

Отрывок, 1963

Нельзя исключить, зная особое отношение Ахматовой к Пушкину [3, 29, 58, 92], бессознательное, а возможно и сознательное использование пушкинской рифмы, но повторное возвращение к ней и сближение слов уже по ахматовскому “шаблону” указывает на иной контекст рифменного образа.

В ахматовских рифмах, как было показано выше, сближаются не просто слова, а гнезда образов по своим основным и/или атрибутивным признакам. Рифменный образ, создаваемый словосочетанием “розы-морозы”, соединяет в себе, вероятно, один из отличительных признаков Розы (больно колоть) и этот же отличительный признак “мороза”. “Запретнейшая из роз” (невероятно колкая) – это, конечно, сама лирическая героиня, о чем прямо говорится в другом отрывке, одном из “последних” хронологически:

Всех семи смертельных грехов.

Отрывок, 1963

Помещая в первую позицию слово “роза”, Ахматова оттеняет звуковым повтором признак ее “запретности” (“колючести”), а Пушкин, напротив, “шаблонно” намекает на “колючий мороз”, создавая это понятие отсылкой к образу Розы, как к предмету, известному своей “колючестью”. Только к периоду раннего творчества относится рифма “розы-стрекозы”:

Новогодний праздник длится пышно,

А в груди моей уже не слышно

Трепетания стрекоз.

“После ветра и мороза было...”, 1914

Слово “роза” в первой позиции показывает, что это ахматовская рифма. Это подтверждает и содержание катрена. В первом двустишии упоминаются “новогодние”, т. е. “зимние”, Розы, которые, как мы знаем, символизируют угасшую любовь, а во втором двустишии этот же смысл передается образом затихших “стрекоз”.

“стрекоза” употребляется в переносном смысле, для обозначения трепетных чувств лирической героини (чувства Любви). Спустя два года эти стрекозы превращаются в настоящих:

И прутья красные лозы,

И парковые водопады,

И две большие стрекозы

На ржавом чугуне ограды.

“Все обещало мне его...”, 1916

Подобные превращения – не редкость в мире лирической героини. Иногда она прямо указывает, какое именно чувство принимает ту или иную предметную форму. Например, “тоска” вылетает из ее груди в образе Птицы:

Вылетит птица – моя тоска,

Сядет на ветку и станет петь.

“Углем наметил на левом боку...”, 1914,

“надежда” превращается в Песню:

Одной надеждой меньше стало,

Одною песней больше будет.

“Я улыбаться перестала...”, 1915,

а какие-то, вероятно, очень “темные мысли” – в Черный Сад:

Всю жизнь боролась, получило жизнь

Отдельную и воплотилось в эти

Слепые стены, этот черный сад...

Северные элегии. (Вторая), 1942

“форма” Розы. Она превращается в “прутья красные лозы”. От привычного образа остаются только “прутья”, окрашенные в тот же цвет, и фрагмент прежнего паронимического корня – РЗ.

“Прутья красные лозы” – это, вероятно, краснотал (один из видов ивы). Народное название этого растения – верба. Наблюдаемое превращение Розы в Вербу позволяет и это растение включить в число ахматовских Роз. Красную Вербу, цветущую ранней весной белыми пушистыми цветками, можно назвать Красно-Белой Розой в мире лирической героини.

Краснотал сходен с Красной Розой своей кустовидной формой и окраской, а с Белой (Березой) – “функциональным” предназначением. С “душистою веткой” Березы лирическая героиня идет в церковь на Троицу, а с “пушистой” веткой Вербы – на Пасху.

Верба – это “весенняя” Роза, поэтому рифменное сближение “лозы” и “стрекозы” указывает на этот раз на пробуждение трепетных чувств в груди лирической героини, что подтверждает и “название” произведения (первая строка): “Все обещало мне его...”

Итак, слово “роза” (“роз”, “розы”) Ахматова рифмует со словами “березы”, “слезы”, “морозы”, “стрекозы”. Ахматовские рифмы на лексическом уровне формально не отличаются от шаблонных. Привлекает внимание только устойчивое положение слова “роза” в первой позиции (в качестве первого рифменного слова). Но на уровне рифменных образов они оказываются сугубо индивидуальными конструкциями, выражающими новые оттенки значения привычных понятий.

“розы-стрекозы” Роза фигурирует в качестве традиционного символа Любви, а Стрекоза – в качестве показателя трепетности этого чувства. Вскоре эта же рифма повторяется в сходном контексте, но Роза оказывается замаскированной под Лозу, а Стрекоза из фигурального понятия превращается в реальный предмет.

Наблюдаемая межрифменная связь наглядно иллюстрирует, насколько может меняться форма выражения одного и того же авторского понятия и одновременно раскрывает авторские приемы порождения образов. Новый образ (Лоза) сохраняет габитуальное, цветовое и паронимическое сходство с исходным (Роза). Габитуальный признак “зимней” Розы – влажные стебли превращается в аналогичный габитуальный признак “весенней” Лозы – красные прутья, а на сопутствующий признак – влажность этих “стеблей” намекает и природное положение “прутьев” (краснотала) у воды, и текстовое их соседство с “парковыми водопадами”.

Превращение фигуральной Стрекозы в реальную – тоже специфический прием порождения образов, который можно назвать “предметной визуализацией внутренних чувств”. Еще В. Соловьев говорил, что все предметы поэтического мира – это “состояния души” автора. Ранняя рифма “морозы-розы” напоминает “пушкинскую”, но повторяется она уже в ахматовском варианте: “роз-мороз” и привлекает внимание к признаку “запретности” Розы. И в первом случае речь идет именно о Розе, “ослепительной” и “белопламенной”, а слово “мороз” является, вероятно, знаком понятия “зимняя” Роза, позволяющим отличить “прошлую” Любовь от “будущей”.