6. РАЙСКИЕ КУЩИ

Внутритекстовые контексты сквозных тем и сюжетов

6. 0. Предварительные замечания

Контекстом восприятия чего бы то ни было является совокупность известных нам законов окружающей действительности. “Действительным миром” литературного произведения является его поэтический мир, построенный по своим законам. Любое литературное произведение, следовательно, можно воспринимать и интерпретировать в двух контекстах – внетекстовом и внутритекстовом. Интерпретация во внетекстовом контексте предполагает восприятие и оценку текста по модели окружающей действительности, а во внутритекстовом – по законам поэтической реальности.

и того же автора и смысла отдельных произведений. Казалось бы, разнообразие толкований можно существенно сократить, если исходить из авторской картины мира как единственной объективной реальности, отображаемой в его текстах. Но в любой реконструкции авторской картины мира присутствует тот же неустранимый субъективизм, поэтому внутритекстовые интерпретации не более объективны, чем внетекстовые. Однако в совокупности, как нам представляется, они позволяют лучше понять, что хотел сказать автор.

В данной главе приведены примеры осмысления отдельных произведений А. Ахматовой во внетекстовом и внутритекстовом контексте. Внетекстовые интерпретации почерпнуты из воспоминаний современников, а внутритекстовые являются нашими реконструкциями. Мы ограничились воспоминаниями только тех современников, которым довелось быть свидетелями отдельных эпизодов ее жизни, а затем – читателями специально посвященных им произведений. Примечательно, что одни, сопоставляя известную внетекстовую ситуацию с ее отображением в тексте, обнаружили сходство и испытали радость узнавания, а у других вопиющее несходство вызвало чувство недоумения. Интерпретация этих же ситуаций во внутритекстовом контексте позволяет заметить, что Ахматова остается верна своим темам, а то, что представляется написанным “по поводу”, является их продолжением и развитием.

6. 1. Географическая серия

Но прежде приведем, в качестве своеобразного эпиграфа, слова Н. Ильиной: “... Ахматова видела вещи под каким-то иным, и непривычным углом...” [39, c. 573].

ПОД КОЛОМНОЙ

... Где на четырех высоких лапах

Колокольни звонкие бока

Поднялись, где в поле мятный запах,

И гуляют маки в красных шляпах,

–

Все бревенчато, дощато, гнуто...

Полноценно цедится минута

На часах песочных. Этот сад

Всех садов и всех лесов дремучей,

Солнца древнего из сизой тучи

Пристален и нежен долгий взгляд.

Ташкент, 1 сентября 1943

В. С. Шервинский, не скрывая своего удивления, пишет: “Не могу не остановиться на одном недоумении. Среди стихов тех лет у Ахматовой есть одно, посвященное нашей семье и говорящее о Старках – “Под Коломной”. Все стихотворение ставит акцент на “деревянность” усадьбы – “Все бревенчато, дощато, гнуто... ”. Образ деревянной стройки мог возникнуть у Ахматовой только от некоторых побочных впечатлений: у нас во дворе имелся второй, маленький деревянный домик о двух комнатах. <...> Кстати, и сени, вводящие в каменный дом, были действительно деревянными, так же как и вторая крытая, заплетенная виноградом деревянная терраса на другой стороне дома. Так или иначе, меня удивляет, что Ахматова прошла мимо той каменной стихии, которой отмечены многие, если не все, строения Коломенского района, обильного белым песчаником. Не менее удивительно, но и показательно, насколько Ахматова не принимала во внимание непосредственно окружающую обстановку” [104, c. 282 – 283].

композиции ее текстов.

Многие исследователи различают в ахматовской лирике не только явные, выделенные самим автором, но и “скрытые циклы”, “повести” и даже “романы”. Ярче всего об этом говорит Б. Эйхенбаум. В статье “Роман-лирика” он, в частности, утверждает: “Поэзия Ахматовой – сложный лирический роман. Мы можем проследить разработку образующих его повествовательных линий, можем говорить о его композиции, вплоть до соотношения отдельных персонажей. При переходе от одного сборника к другому, мы испытываем характерное чувство интереса к сюжету – к тому, как разовьется этот роман” [108, c. 247].

Сходные мысли высказывает И. А. Бернштейн в работе “Скрытые поэтические циклы в творчестве Ахматовой” [13]. Циклом он называет серию отдельных произведений, в которых описываются взаимоотношения лирических героев. Предполагается, что лирический герой в каждом произведении – вполне определенная, реальная личность со своим набором признаков, что и отличает один цикл от другого.

Но имеется и другое мнение. В. В. Виноградов ставит в центр поэзии Ахматовой только ее лирическую героиню: “Ведь Ахматовой-то и не надо никого описывать, кроме героини. А эпитеты, собирающиеся вокруг других лиц, эпизодически входящих в мир ее души, характеризуют не столько лиц этих, сколько отношение к ним героини” [19, c. 397]. Далее он доказывает, что за кажущимся разнообразием отдельных “повестей” стоит та же самая повторяющаяся лирическая тема, а иллюзия существования сюжетных линий создается с помощью разнообразия предметных символов [19, c. 406]. Аналогичных взглядов придерживается Н. Коржавин [47].

Каждая из этих точек зрения, взятая по отдельности, представляется вполне разумной, но совместить их невозможно, поскольку авторы придерживаются различной методологической ориентации. Эйхенбаум и Бернштейн опираются на систему внетекстовых “литературных” и “биографических” связей, а Виноградов и Коржавин – на систему внутритекстовых, через призму которых можно увидеть только лирическую героиню. Мы рассматриваем внутритекстовый контекст, поэтому позиция Виноградова нам ближе, но и тематическое структурирование не лишено смысла, если использовать для этого признаки текста.

– озаглавленность или неозаглавленность отдельных произведений. Произведение “Под Коломной” – озаглавлено, причем в заглавии указано место действия. Руководствуясь этим признаком, обнаруживаем, что это довольно распространенный тип заголовка. Одно из первых произведений в первой книге стихов озаглавлено “В Царском Селе” (1911), а одно из последних в последней, “Седьмой книге” – “В Выборге” (1964). В промежутке встречаются произведения под заголовками: “Венеция” (1912), “Стихи о Петербурге” (1913), “Киев”(1914), “Бежецк” (1921), “Кавказское” (1927) и др. Более полувека автор использует один и тот же тип заголовка, указывая “географическое” место действия. Все произведения, отмеченные таким образом, составляют как бы “географическую серию”. Произведение “Под Коломной” вписывается в эту же “серию”, занимая в ней почти центральное (по хронологии) положение.

Возникает вопрос: является ли “географическая серия” одним из “скрытых циклов” или это хаотичный набор ничем не связанных “путевых заметок”? Если это “скрытый цикл” в смысле Бернштейна, то “лирическим героем” будет каждый раз “новое место”, с которым сговаривается” или “не сговаривается” лирическая героиня:

Не с каждым местом сговориться можно,

Чтобы оно свою открыло тайну

(А в Оптиной мне больше не бывать...).

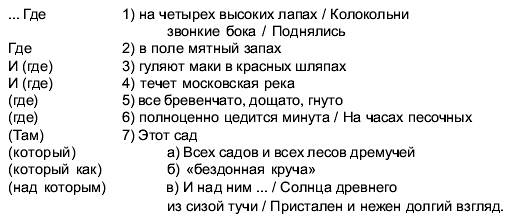

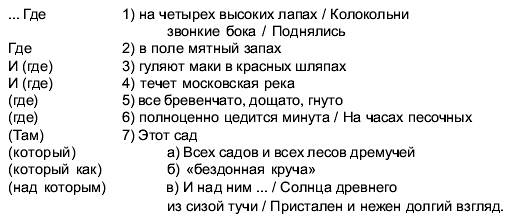

Возможно, что таких “мест” не так уж много, или даже только одно, которое и описывается под разными именами. Какие же приметы “места действия” автор особенно подчеркивает “под Коломной”? Для наглядности изменим графическую форму произведения и пронумеруем эти приметы:

Место действия – Сад, на что указано самыми различными способами – синтаксическими, семантическими, метрическими и т. п. “Этот сад” превосходит по “дремучести” все известные сады и леса. Он располагается в каком-то странном месте – “на круче” и одновременно – в “бездне”. Оксюморонность исчезает, если допустить, что крутизна может быть характеристикой не только подъема, но и спуска. Автор смотрит на “этот сад” с высоты Солнца. Он видит перед собой и “бездонную кручу”, на дне которой находится сад, и со стороны – направленный на него солнечный “взгляд”.

Солнце, пристально наблюдающее за садом, именуется “древним” (очень старым). Эта характеристика перекликается с главным признаком сада – “дремучестью”. Дремучим становится “старый”, запущенный сад. “Этот сад”, следовательно, так же древен, как Солнце, т. е. вечен.

Слово “древность” имеет общий паронимический корень со словом “древесность” (или “деревянность”) – ДРВН. Выше было показано, как широко распространены паронимические сближения в текстах Ахматовой. Возможно, и в данном случае указанием на “бревенчатость, дощатость, гнутость” автор подчеркивает не столько “деревянность” построек, сколько “древесность” Сада.

“Дремучесть”, создающая трудности для передвижения, превращает место в закрытое, недоступное. Нет никаких сомнений, что это – райский сад.

Автор увидел “Под Коломной” не каменную усадьбу, а райский сад, который больше напоминает поле и поселение. В этом поле ощущается “мятный запах”, по нему “гуляют маки в красных шляпах” и “течет московская река”. Из строений, указывающих на поселение, упоминается только одно, но самое выразительное – Колокольня.

В. Срезневская, подруга Ахматовой с детства, пишет в своих воспоминаниях: “У Ахматовой под строками всегда вполне конкретный образ, вполне конкретный факт, хотя и не называемый по имени” [88, с. 9]. В данном случае все “факты” названы по имени: река – “московская”, а полевая мята, как известно, растет по низким, сырым местам, обычно вдоль берега. Описываемое “райское место” – это низкий берег реки, заросший мятой. Почему же этот пейзаж вызывает такие чувства? Потому что именно так лирическая героиня Анны Ахматовой представляет себе рай:

Степь трогательно зелена.

Сияет солнце. Лижет берег гладкий

<...>

И вот таким себе я представляла

Посмертное блуждание души.

“Судьба ли так моя переменилась...”, 1916

“приморской девчонки” – это солнце, теплое море и низкий берег, удобный для выхода из воды.

Отличительные признаки “приморского рая” перечислены в поэме “У самого моря” (1914). Это и низкий берег: “Бухты изрезали низкий берег...”, и определенные растения, среди которых – мята: “Дворик зарос лебедой и мятой...”, и маки: “И сделалась красной земля от маков...”, и характерное строение: “И несказанным светом сияла / Круглая церковь”.

Спустя почти 30 лет она обнаруживает подобное место “под Коломной” и перечисляет его приметы в слегка трансформированном виде. “Низкий берег” превращается в “поле у реки”, от Мяты остается ее “запах”, Маки приобретают сходство с прогуливающимся человеком в шляпе, а Церковь (колокольня) напоминает какое-то животное “на четырех высоких лапах”.

Поэма “У самого моря” является одной из первых в “географической серии”. Лирическая героиня еще не понимает, что живет в раю: “И вовсе не знала, что это – счастье...” Но приметы “райского места” – остепненного берега моря “у ворот Херсонеса” – она запомнила на всю жизнь. Они и становятся приметами мест, напоминающих утерянный рай. Формальный критерий “географической серии” – упоминание места действия, можно дополнить неформальным – упоминанием примет ахматовского рая. С учетом этих критериев можно сказать: у Шервинских, под Коломной, Ахматова жила как в раю, о чем она с благодарностью и поведала. Неформальные критерии даже более значимы для составления “географической серии”, чем формальные. В нашу задачу не входит систематизация всех примеров, поэтому ограничимся одним, показывающим связь наименования места действия и его “смысла”.

Вновь подарен мне дремотой

–

Город чистых водометов,

Золотой Бахчисарай.

“Вновь подарен мне дремотой...”, 1916

Слово “Бахчисарай” рифменно связано со словом “рай”. Тема “райского сада” – одна из основных не только в “географической серии”, но и во многих других “скрытых циклах” в поэзии Ахматовой. Она передает основное мироощущение автора и проявляется с различной степенью отчетливости в самых различных произведениях. В данном случае речь идет не о приморском городе на южном берегу Крыма (что само по себе – “райское место”), а о “звездном рае”. Это образ небесной любви, а не земной неги.

– сходство реалий в жизни и в поэзии Ахматовой. В своих воспоминаниях она пишет: “Приблизительно через полгода после знакомства я успела присмотреться к тайне возникновения ее стихов. И хотя тайна всегда оставалась тайной, но были приметы жизни, которые чудесным законом поэзии вписывались, включались в стихи. Было удивительно наблюдать, как реалии жизни преображались в ее поэзии” [45, c. 393].

В качестве иллюстрации она рассказывает о таком эпизоде: “Привел он (Алексей Федорович. – В. К.) ее (Ахматову) однажды в тот “рай”, где мы прожили три года до войны. Два дома, два сада с черешнями и персиками, которые то цвели, то плодоносили. У стены серебристая джида, у которой одно из самых благоуханных цветений на земле. Урючина и огромный тополь укрывали половину сада и мангал в углу, где почти всегда тлел огонек. Там было все – и виноградная лоза, и розовый куст, и арык, бегущий вдоль дорожек, где притаилась душистая мята всех оттенков и ароматов. Все чисто, все полито. С приходом гостя – сразу вскипающий самовар и на подносе – дастархан – угощение, сушеный урюк и изюм. Все солнечно, все приветливо. И добрая тень в жаркий день, и добрые руки для приветствия. <...>

... через три дня она принесла мне листочек со стихами, которые я бережно храню. Подарила и поцеловала. На листочке написано – Галине Герус (девичья фамилия Козловской. – В. К.):

Заснуть огорченной,

Проснуться влюбленной,

Какая-то сила

Сегодня входила

В твое святилище, мрак.

Мангалочий дворик,

И как твой тополь высок.

Шехерезада

Идет из сада...

Так вот ты какой, Восток.

<...> Так, прогулка в Старый город, в сад, где дымился мангал и рос большой тополь, и моя фотография с кувшином в этом саду – вдруг собрались в стихотворение “Заснуть огорченной, проснуться влюбленной...”” [45, c. 393].

Козловская уверена, что Ахматова описала в этом произведении то самое место, которое они с мужем называли “раем”. А появление сказочного персонажа – Шехерезады объясняет следующим образом: “За глаза, другим, Анна Андреевна называла меня “моя Шехерезада...”” [45, c. 394]. Но если не знать этих бытовых реалий и ориентироваться только на внутритекстовый контекст, то становится очевидно – Ахматова продолжает “географическую серию”. Место действия на этот раз – “Восток”, страна сказочной “восточной неги”.

Примечательно, что из множества любовно перечисляемых Козловской цветущих или выделяющихся ароматом растений не упомянуто ни одного. Не ощущается и запаха “душистой мяты всех оттенков и ароматов”. Все заглушает запах дыма. В стране “восточной неги” лирическая героиня ощущает одно – горечь. А единственный цветок, который она видит, – красный мак. Почему в “райских местах” встречаются именно Маки? Что означает упоминание этого образа?

Обратим внимание на то, что слово “мак” рифменно связано со словом “мрак”. Это не первое сближение образов Мака и Мрака. Первый раз оно встречается в произведении:

Облетел последний мак,

Замерла я в долгой дреме

И встречаю ранний мрак.

Плотно заперты ворота,

Где веселье, где забота,

Где ты, ласковый жених?

“Сразу стало тихо в доме...”, 1917

Назовем эту ситуацию исходной. Синтаксический и семантический параллелизм позволяет достроить диаду Мак – Мрак до триады Мак – Мрак – Жених. Наблюдаемое сближение трех этих образов не случайность, а закономерность, намеченная еще в поэме “У самого моря”. Появлению Жениха (царевича) там предшествует появление красных маков:

<...>

Через неделю настанет Пасха...

<...>

Верно, царевич уже в дороге,

1914

Образ Мака, оказывается, связан с образом Жениха в самом начале “географической серии”, но эта связь не рифменная, а как бы причинно-следственная: сначала виден Мак, а следом появляется Жених. В этой же последовательности указанные образы появляются в “исходной” ситуации. Различие только в том, что Мак уже “облетел”, а Жених так и не появился.

В 1943 году вышеупомянутая триада образов появляется вновь и в той же системе связей:

До середины мне видна

Моя поэма. В ней прохладно,

И окна заперты от зноя,

И где пока что нет героя,

Но кровлю кровью залил мак.

Еще одно лирическое отступление, 1943

– “герой”) – причинно-следственно: “кроваво-красный” Мак уже виден, а Герой еще не появился.

Заметим попутно, что Мрак и Жених тоже связаны между собой и эту связь можно условно назвать “пространственной”. Жених, образно выражаясь, помещается “в пространстве Мрака”. Это “пространство” именуется либо “недрами темноты”: “Голос твой из недр темноты...”, либо “святилищем тьмы”. Весьма показательно поведение Жениха в этом “святилище”: “Но грустен, тревожен и нежен / Ты только в святилище тьмы...” Можно сказать, что это уже не “ласковый жених”, а “ласковый муж” лирической героини.

Более того, спустя почти полвека выясняется, что “пространственное” соединение Жениха, Мрака и лирической героини является “первозданным”:

Оттого, что я делил с тобою

Первозданный мрак,

Продолжался (я теперь не скрою)

Наш преступный брак...

Из пьесы “Пролог”, 1963

Итак, все элементы триады Мак – Мрак – Жених связаны не только между собой, но и с лирической героиней. Фактически, речь идет лишь об одной связи – брачных узах, соединяющих Жениха и Невесту. Этот “брак” преступен, поскольку соединение произошло еще в “первозданном мраке”. Мрак с этого момента становится символом Брака, что и выражает рифменная связь “мрак – брак”. А причинно-следственная связь Мак – Жених показывает, что этот цветок – замещающий символ возлюбленного. Возлюбленный в этом образе включается в ту же рифменную связь (“мак – мрак”). Так отношения внутренней жизни автора переводятся в элементы поэтического мира и создают его образную систему.

“Заснуть огорченной...” и произведения “Сразу стало тихо в доме...” позволяет заметить повторение и развитие исходной ситуации. В 1917 году действие остановилось на том, что Мак “облетел”, лирическая героиня “замерла в долгой дреме”, а Жених так и не появился. Спустя четверть вка она “проснулась влюбленной”, увидела, что Мак снова “красен” и ощутила присутствие Жениха: “Какая-то сила / Сегодня входила / В твое святилище, мрак”.

Кто же этот таинственный Жених? Напомним, что в самом начале “географической серии” лирическая героиня мечтала “стать царицей” и намеревалась выйти замуж за “царевича”. Появление “царевича” за неделю до Пасхи высвечивает в его образе черты не только земного, но и “небесного царя” – Христа. Эти черты становятся еще более заметны два года спустя:

Ждала его напрасно много лет.

Похоже это время на дремоту.

Но воссиял неугасимый свет

Мой голос оборвался и затих –

С улыбкой предо мной стоял жених.

“Ждала его напрасно много лет...”, 1916

Нет оснований считать, что и на этот раз, “проснувшись влюбленной”, лирическая героиня увидела во сне какого-то другого Жениха.

“Заснуть огорченной...” представляет собой составную структуру, первая половина которой повторяет и развивает в новом направлении давнюю исходную ситуацию и только во второй появляются приметы нового места действия. Это “мангалочий дворик”, в котором Козловская увидела двор своего дома, “Шехерезада” и “тополь”. Прообразом Шехерезады она также считает себя, а в “высоком тополе” видит “огромный тополь, затенявший половину сада”.

Но высокий Тополь, подобно красному Маку, мог проникнуть в ахматовский текст из ахматовского, а не из козловского “рая”. Тополь в мире лирической героини – особое дерево. Он появляется в переломные, критические моменты жизни. Сначала он сообщает о смерти возлюбленного, причем прямой речью, как реальный собеседник:

А за окном шелестят тополя:

“Нет на земле твоего короля...”

Сероглазый король, 1910

СМЕРТЬ

И комната, в которой я болею,

В последний раз болею на земле,

Как будто упирается в аллею

А этот первый – этот самый главный,

В величии своем самодержавный,

Но как заплещет, возликует он,

Когда, минуя тусклое оконце,

И смертный уничтожит сон.

1944

Это произведение написано там же, в Ташкенте, два года спустя после посещения “козловского рая”. В обоих случаях упоминается одно и то же дерево и в сходных ситуациях. “Высокий тополь” лирическая героиня видит, “просыпаясь влюбленной”, а целую аллею “высоких белоствольных тополей” – пробуждаясь от “смертного сна”. Другими словами, Тополь виден и в “раю”, и в его преддверии. Почему же именно Тополь?

Потому что Тополь – не просто райское дерево, а еще и наиболее наглядный знак повсеместного присутствия Бога. В мире лирической героини “В каждом древе – распятый Господь”, а в Тополе это особенно заметно: “И сожженный луной тополек / Тянет к небу распятые руки”.

Белый цвет Тополя сближает его с Березой, которая, как говорилось выше, “древесное” воплощение Белой розы – цветка из райского сада. Тополь – “древесное” воплощение той же Розы, но в ее “мужской” ипостаси, подобно тому, как Красный мак – это “мужская” ипостась Красной розы.

– это еще и дерево-птица в мире лирической героини. “Первый, самый главный” “плещет” (ветвями), как птица крыльями. Этот звук прежде слышала лирическая героиня, когда Птицы (ее умершие друзья) вылетали из “гробовой темницы”: “И слышу плеск широких крыл / Над гладью голубой...”, а сейчас в роли ангела смерти выступает Тополь.

Тополя не только разговаривают, как люди, но еще и “звенят”:

И тополя, как сдвинутые чаши,

Над нами сразу зазвенят сильней,

Как будто пьют за ликованье наше

Воронеж, 1936

Звенящая чаша размером с дерево напоминает огромный колокол, а само дерево, его белый ствол – белую звонницу. Можно сказать, что Тополь – это еще и Дерево-храм в мире лирической героини.

Козловская, безусловно, права, когда утверждает: “... но были приметы жизни, которые чудесным законом поэзии вписывались, включались в стихи. <...> ... реалии жизни преображались в ее поэзии”. Следует только добавить, что это были, в значительной мере, реалии внутренней жизни автора.

Итак, посещение “козловского рая” восресило в сознании Ахматовой устойчивые и давние сцепления образов, которые получили новое выражение благодаря заботливому участию Галины-Шехерезады.

В воспоминаниях Козловской приводится еще один пример того, как “приметы жизни” проникали в ахматовские тексты. “Когда вечерами Анна Андреевна обычно сидела на своем любимом месте, ее профиль необычайно четко возникал на белой стене. Однажды Алексей Федорович обвел, сначала карандашом, а затем углем, ее великолепный профиль.

Мы с ней шутили, что когда она уходит, то профиль ее живет своей странной ночной жизнью.

И вот однажды она принесла довольно большое стихотворение, начинавшееся словами:

А в книгах я последнюю страницу

В жизни двух домов не было. Был только наш. Потом, после ее отъезда, когда профиль начал исчезать, я завесила это место куском старой парчи. При встрече в Ленинграде я об этом рассказала ей. И она воскликнула: “Боже, какая роскошь, и всего-то для бедной тени!”” [45, c. 395].

Процитируем вторую половину этого “довольно большого” произведения, в котором упоминается, по мнению Козловской, тот самый “профиль”.

... И только в двух домах

В том городе (название неясно)

На белоснежной извести стены),

Не женский, не мужской, но полный тайны.

И, говорят, когда лучи луны –

Зеленой, низкой, среднеазиатской –

В особенности в новогодний вечер,

То слышится какой-то легкий звук,

Причем одни его считают плачем,

Другие разбирают в нем слова.

Приезжих мало, местные привыкли,

И, говорят, в одном из тех домов

Уже ковром закрыт проклятый профиль.

25 ноября 1943, Ташкент

“скрытых циклов”, как отмечалось выше, – субъективная процедура, и неизвестно, понижают ли меру субъективизма заранее заданные критерии выделения, поскольку и они достаточно субъективны. С этой оговоркой составим серию “портретный ряд”, включая в нее те произведения, в которых упоминаются портретные изображения. Данный отрывок явно входит в этот ряд, если исходить из внетекстовой ситуации. С этим согласны и многие ахматоведы [63], трактующие вышеупомянутый “профиль” как один из “портретов” самой Ахматовой.

Но во внутритекстовом контексте история происхождения “портрета” выглядит иначе. За две недели до завершения этого “довольно большого” стихотворения было закончено другое, не столь объемное, но чрезычайно сходное по содержанию. Это произведение “Гости” из цикла “Новоселье”:

“... ты пьян,

И все равно пора нах хауз...”

Состарившийся Дон Жуан

Столкнулись у моих дверей –

Из кабака и со свиданья!..

Иль это было лишь ветвей

Под черным ветром колыханье,

Как ядом, залитых, и все же –

На двух знакомых мне людей

До отвращения похожих?

Гости, 11 ноября 1943

“гостей” и превратились две недели спустя в два “профиля”. На это указывают следующие признаки. Первоначально лирическая героиня различает только голоса, а не “гостей”, вполне допуская, что “это было лишь ветвей / Под черным ветром колыханье, / Зеленой магией лучей, / Как ядом залитых...” Другими словами, если она что-то и видит, то это какие-то колеблющиеся контурные изображения, создаваемые переплетением ветвей. Можно сказать, что это два подвижных зеленых профиля на черном фоне.

Затем ситуация изменяется на противоположную. Отчетливо видны два (черных?) профиля на белом фоне, неподвижные и безмолвные. Иногда они способны “оживать”, но в определенное время (в полночь) и при особых условиях (в лучах “зеленой” луны), т. е. в тех же, при которых были видны “ночные гости”.

Воссоздание первоначальных условий частично возвращает ситуацию к исходному состоянию. “Профили” не говорят, а издают “какой-то легкий звук”. Если кто-то и “разбирает в нем слова”, то это уже не лирическая героиня. Одновременно с приглушением звучания увеличивается межличностная дистанция: “гости” еще похожи на “знакомых”, а “профили” – неизвестно чьи. О них и сообщается с чужих слов (“И, говорят...”). Сохраняется неизменным только негативное отношение автора-повествователя к контурным изображениям: “гости” вызывают своим видом чувство “отвращения”, а “профиль” именуется “проклятым”, т. е. тоже не радует.

Наблюдаемая система сходств и различий позволяет говорить о внутритекстовой эволюции образов. Эта эволюция выражается в том, что первоначально подвижное, окрашенное и озвученное изображение превращается в неподвижное, черно-белое и беззвучное. Прежние цветозвуковые характеристики если и появляются, то эпизодически, в ослабленном виде и в особых условиях, сходных с первоначальными.

В свете вышеизложенного можно сделать вывод, что исходными прототипами “профилей” послужили профильные изображения двух “гостей”. Более того, эти изображения уже почти превращены в неузнаваемые и неразличимые между собой “настенные портреты”. Во-первых, они показаны под “литературными масками” – именами известных литературных персонажей, что не позволяет увидеть их истинного лица. Во-вторых, между ними стерты возрастные различия (Дон Жуан “постарел”, а Фауст “помолодел”), что превращает их в “возрастных двойников”. (А “профили” утрачивают и “половые различия”: “Не женский, не мужской...”)

“ночные гости” – это только ближайшие внутритекстовые прототипы “двух профилей”. Напомним, что отрывок произведения, в котором они появляются, характеризуется как “пышная концовка” какой-то очень длинной “повести”. Руководствуясь этим указанием, открываем первую книгу стихов и сразу попадаем в “город”, название которого тоже “неясно”: “О пленительный город загадок...” (цикл “В Царском Селе”), и обнаруживаем в нем “два профиля”: “... А там мой мраморный двойник, / Поверженный под старым кленом, / Озерным водам отдал лик, / Внимает шорохам зеленым...” Чтобы увидеть одновременно “двойника” и его отраженный в воде “лик”, надо смотреть на него в профиль. Не это ли начало длинной “повести”?

В самом начале мы видим трех “двойников”, один из которых – лирическая героиня, второй – белый мраморный Памятник и третий – его Лик. Согласно намеченному сюжету: “Холодный, белый, подожди, / Я тоже мраморною стану...”, в конце этой “повести” должны появиться два мраморных Памятника. Не эскизным ли наброском этих Памятников служат два “профиля”?

Итак, вполне возможно, что появление “двух профилей” связано и с тем “реальным фактом”, который описан Козловской, но не менее значим для понимания смысла этих образов ближний и дальний внутритекстовый контекст. Вне этого контекста непонятно, почему “профилей” всетаки два и почему они так мало похожи на “оригинал”.

А что стало с “оригиналом”, обведенным рукой Козловского? Похоже, он еще долго продолжал жить “своей странной ночной жизнью”, пока не превратился в “рисунок”:

РИСУНОК НА КНИГЕ СТИХОВ

Он почти как сквозной дымок,

Полуброшенной новобрачной

Черно-белый легкий венок.

А под ним тот профиль горбатый,

И зеленый, продолговатый,

Очень зорко видящий глаз.

1958

Создается впечатление, что это и есть пересозданный козловский “оригинал”, от которого остался ракурс (“профиль горбатый”) и цвет (“черно-белый”), а в остальном использованы прежние приемы “портретирования”. Во-первых, лирическая героиня “помолодела” (как Фауст): она носит “челку”. Можно сказать, что это “автопортрет”, написанный с помощью “зеркала времени”. Во-вторых, она запечатлена в переломный момент жизни – в момент венчания (“легкий венок”) и разлуки (новобрачная “полуброшена”). В-третьих, это “оживший” портрет. Изображение оживляет “зеленая магия лучей” – зеленый глаз. Итак, спустя 15 лет Ахматова сама превратила “профиль” в “рисунок” и переместила его со “стены” на свою первую “книгу” (это произведение публиковалось под заголовками “Портрет автора в молодости” и “Рисунок на первой книге стихов”).

6. 3. Из чего и как “растут стихи”

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда...

Предполагается, что смысл авторского высказывания вполне очевиден: стихи “растут” из житейского “сора”, из каких-то случайных отрывочных впечатлений, преображаемых творческим сознанием автора в волшебной красоты образы.

Не будем и мы отступать от этой традиции, но попытаемся реконструировать их смысл исходя из внутритекстового контекста. Источник этих строк – второе произведение из цикла “Тайны ремесла”:

2

И прелесть элегических затей.

По мне, в стихах все быть должно некстати,

Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Таинственная плесень на стене...

На радость вам и мне.

1940

Цитируют обычно только второе четверостишие из этого произведения, составляющее его семанический центр. А “ударным словом” в первой строке принято считать слово “сор”, поскольку смысловое ударение стиха обычно совпадает с последним тоническим. Это ощущение поддерживает рифменная связь “сор – забор”, создающая новый рифменный образ, который можно назвать “сор у забора”. Это же ощущение усиливает перечень “сорных” (в обычном понимании) растений – одуванчика, лопухов, лебеды. Ритмическое выделение семантического центра и его двойная поддержка – рифмо-семантическая и ассоциативная – не оставляют, казалось бы, других возможностей интерпретации.

Но если допустить, что первым четверостишием Ахматова пытается предостеречь читателя от традиционного подхода: “По мне, в стихах все быть должно некстати...”, то можно усомниться и в постановке смыслового ударения. Например, перенос его на первую половину строки позволяет предположить, что именно мы не знаем и не узнаем, “из какого сора растут стихи”, а перенос на вторую половину, на слово “из какого”, заставляет задуматься: действительно, из какого? Ответа на этот вопрос нет. Автор только сравнивает рост стихов с ростом растений, причем неизвестно, считает ли он эти растения “сорными”.

Если же смысловое ударение поставлено правильно, то почему произрастание из “сора” так постыдно? Почему стихи “не ведают стыда” и при каком условии они могла бы его “ведать”? Если это “сор”, какие-то малозначащие пустяки, то почему они способны вызвать такое сильное и глубоко интимное чувство? Напрашивается мысль, что “сор” в авторском смысле – это не “мусор”, а “сором”, “срам”. Ахматовские стихи растут не из “мусора”, а из “срама”, из того, что автор считает для себя постыдным. Но стихи не знают своих истоков и потому “не ведают стыда”. И читателю, к счастью, не дано узнать, из какого “сора” они “растут”.

“зоологические” (“Белая стая”) или “ботанические” (“Тростник”, “Подорожник”) наименования, а Цветы и Птицы в ее поэтическом мире – это земные воплощения небесных Цветов и Птиц.

К этой же категории относятся “сорные” растения, как бы совмещающие в себе качества тех и других. “Желтый одуванчик”, подобно птенчику, превращается, по мере роста, в белую, взмывающую в небо птицу.

Листья лопуха напоминают по форме и размеру крылья какой-то крупной птицы, слетевшей на землю. А у “растения” Лебеда и “птицы” Лебедь имеется общий паронимический корень ЛБД.

Кроме того, рифменная связь “стихи – лопухи” была установлена гораздо раньше, в период “простой, мудрой жизни”:

Когда шуршат в овраге лопухи

Слагаю я веселые стихи

О жизни тленной, тленной и прекрасной.

“Я научилась просто, мудро жить...”, 1912

Это своего рода причинно-следственная связь: “Когда шуршат... лопухи, [Тогда] Слагаю я... стихи”. Повторение этой же рифмы как внутренней (“растут стихи... как лопухи”) напоминает во внутритекстовом контексте о “мудрой жизни”.

“сорных” растений далеко не случаен. Во внутритекстовом контексте этот перечень передает личный авторский смысл – присутствие небесного в земном, даже самом невзрачном.

Не случаен и “житейский сор” – “сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене...”, перечисляемый в третьем четверостишии. В этом перечне отчетливо заметны признаки, указывающие на функциональное предназначение соответствующих “предметов”. “Сердитый окрик” – это громкий звук, издаваемый с целью преднамеренного привлечения внимания. На “запах дегтя” тоже трудно не отреагировать. В мире лирической героини он еще и “резкий”, “душный”, “острый” и “обжигающий”. Вероятно, и “плесень” была замечена благодаря какому-то особому качеству, потому и получила наименование “таинственная”. Перечисленные “предметы” объединяет то, что все они представляют собой сильные воздействия на основные органы чувств – зрение (плесень), слух (окрик), обоняние (запах).

Функциональное назначение этих воздействий одно – они заставляют “звучать” стих, подобно шлепку, заставляющему новорожденного издать первый крик и начать дышать. Это неспецифические стимулы, провоцирующие начало “родовых схваток” стихосложения, а не “сор”, из которого они “растут”.

Внутритекстовый контекст известной цитаты, как мы видим, существенно отличается от внетекстового. Но это не значит, что внетекстовая интерпретация ошибочна. Автор пишет для читателя и часто не только учитывает его позицию, но и специально создает ее.

Заключение. В ахматовской лирике присутствуют не только “явные”, обозначенные автором последовательности произведений, но и “скрытые циклы”, создаваемые варьирующим повторением одной и той же темы или сюжета. Эти “циклы” можно выделять различными способами, используя как внетекстовые, так и внутритекстовые контексты. На основе внутритекстовых критериев нами выделены “географическая серия” и “портретный ряд”. Оба “цикла” восходят к первой книге стихов и пронизывают все творчество Ахматовой, развивая намеченные в первом издании смысловые линии.