2. ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО

Симметрийные преобразования подобия

2. 0. Предварительные замечания

Об ахматовских “зеркалах”, в том числе и о “волшебных”, писали многие [15, 18, 31, 35, 52, 78, 101]. Нас интересует только одна сторона этой проблемы – “зеркальная” повторяемость образов в поэтическом мире Ахматовой и механизмы, порождающие этот тип повторяемости. Описание работы “зеркального механизма” осуществляется в понятиях качественной симметрии, именуемых системой симметрийных преобразований подобия [106].

Определение понятий. Преобразованием будем называть превращение одного элемента поэтического мира автора в любой другой. В роли элементов могут выступать отдельные предметы, персонажи или ситуации этого мира, именуемые в дальнейшем образами. Преобразование превращает образ в его подобие.

Преобразование называется симметрийным, если между образом и подобием обнаруживается сходство хотя бы по одному признаку на уровне формы или содержания. Общее наименование всех типов симметрийных преобразований подобия – отображения.

Теоретически возможны два варианта отображения. При первом варианте подобие сохраняет внешнее сходство с образом, но отличается внутренним содержанием. Таковы, например, однояйцевые близнецы, одного из которых можно назвать исходным образом, а другого – его зеркальным подобием. При внешнем сходстве они могут различаться внутренне – характером. При втором варианте подобие представляет собой измененную внешнюю форму, как это произошло, например, с царевной-лягушкой, но несет прежнее содержание. Сходство образа и подобия во втором варианте только внутреннее, но и оно результат симметрийного преобразования подобия по модели зеркального отражения.

Назовем оба варианта отображений трансформациями, разделяя последние на трансформации первого и трансформации второго рода соответственно. Трансформация как таковая включает выполнение двух операций: перенос и переворот. Перенос как бы отделяет производный образ от исходного, а переворот заменяет имеющиеся признаки на другие, часто альтернативные.

Анализ симметрийных преобразований подобия служит одним из приемов изучения поэтического языка. Поэтический язык, подобно любому другому, можно понимать “глубоко” и “поверхностно”. “Поверхностное” понимание поэтического языка достигается буквальным чтением метафор и сравнений, что очищает текст от всех тропов. В этом освободившемся от внетекстовых и внутритекстовых связей пространстве становятся заметны симметрийные преобразования подобия исходных образов. Эти преобразования, следовательно, являются наиболее абстрактным описанием процессов, протекающих в сфере поэтического языка.

На этом уровне абстракции сходные предметы и явления поэтического мира представляются как варианты воплощения одного и того же образа. Например, все лирические героини отдельных произведений рассматриваются как различные воплощения одной и той же лирической героини (автора-повествователя), а все предметы, в которые она превращается по ходу действия, – как ее реальные отображения.

Например, лирическая героиня говорит: “Но я предупреждаю вас...” – и далее перечисляет свои прошлые (или нынешние) воплощения, этот перечень – “ласточка”, “клен”, “тростник”, “звезда”, “родниковая вода”, “колокольный звон” и “неутоленный стон” – рассматривается как набор “предметных” форм-отображений ее исходного образа. Мир, населенный подобными отображениями, мы называем миром лирической героини.

2. 1. “Зеркальный механизм”

В мире лирической героини наблюдаются симметрийные преобразования подобия первого и второго рода. Преобразования первого рода немногочисленны. Примером их проявления служит наличие у лирической героини “сестры-близнеца”:

Были мы с сестрой однолетки,

И так друг на друга похожи,

Что маленьких нас различала

Только по родинкам наша мама.

У самого моря, 1914

Возможность различения по родинкам наводит на мысль о зеркальном подобии персонажей. Родинки у однояйцевых близнецов располагаются обычно зеркально-симметрично. Родинке на правой половине тела у одного отвечает такая же родинка слева у другого. Можно сказать, что эта “сестра” попала в мир лирической героини путем зеркального отражения формы последней при изменении содержания. Не столь явным примером преобразований этого рода служит появление “плачущей девочки” – еще одного “зеркального двойника” лирической героини, сходного “по форме”, но контрастного “по содержанию”.

Про любовь пою,

На коленях в огороде

Лебеду полю.

Вырываю и бросаю –

Пусть простит меня.

Вижу, девочка босая

Плачет у плетня...

Песенка, 1911

На сходство “формы” образов лирической героини и “девочки” указывает “босоногость” той и другой (иначе трудно полоть огород, стоя на коленях), а несходство подчеркнуто контрастом их “внутреннего состояния”: одна “поет”, а другая – “плачет”.

Привлекает внимание прочная, но “прозрачная” (для взгляда) разделяющая их граница – плетень. Этот плетень символизирует то зеркало, с помощью которого исходный образ был преобразован в свое подобие.

Таким же зеркалом в мире лирической героини является небо, твердость и прозрачность которого подчеркивает сравнение со стеклом: “Пустых небес прозрачное стекло...”, “Надо мною свод воздушный / Словно синее стекло...”.

Меняющаяся прозрачность неба позволяет видеть небесный мир и его обитателей, а они, в свою очередь, “видят” происходящее на земле:

На пороге белом рая,

Оглянувшись, крикнул: “Жду!”

Завещал мне, умирая,

Благостность и нищету.

И когда прозрачно небо,

Видит, крыльями звеня,

Как делюсь я коркой хлеба

“На пороге белом рая...”, 1921

Явно обозначены два мира – земной и небесный – и граница между ними – “порог”, указывающий на открытую (прозрачную) дверь. Лирический герой прежде был “человеком”, а сейчас превратился в “райскую птицу” со звенящими (золотыми?) крыльями. Образ получен отражением в “небесном зеркале”, которое складывается из двух операций – переноса (“на небо”) и переворота. Переворот выражается в том, что внутренние качества персонажа получают внешнее выражение в образе райской птицы. Можно сказать, что новая форма образа получена “выворачиванием наизнанку” его прежнего содержания.

Аналогичное “выворачивание” наблюдается и при порождении образа плачущей девочки. Внешние выражения чувств лирической героини часто не соответствуют ее внутреннему состоянию: “Я смеюсь, а в сердце злобно плачу...”, “И жгучую радость таила, рыдая у черных ворот...”. На основании этих примеров можно сделать вывод, что плачущая девочка – это визуализация внутреннего образа “поющей” лирической героини. Примером подобных же трансформаций служат многочисленные тени, лики, призраки, двойники, портреты в мире лирической героини.

Тени живут как бы сами по себе. Они “гуляют”, подобно обычным людям: “А шествию теней не видно конца / От вазы гранитной до двери дворца...”, т. е. отделены от “оригинала”. Отдельно от лирической героини “живет” и ее собственная тень:

Там тень моя осталась и тоскует,

Все в той же синей комнате живет,

Гостей из города заполночь ждет

И образок эмалевый целует.

“Там тень моя осталась и тоскует...”, 1917

С этой или другой своей тенью она иногда встречается: “Из прошлого восставши, молчаливо / Ко мне навстречу тень моя идет...” Так движется отражение, если оригинал приближается к зеркалу.

Подобную самостоятельность проявляют “зеркальные двойники”: “А в зеркале двойник бурбонский профиль прячет...”, “А в зеркале двойник не хочет мне помочь...”; портреты меняются “исподтишка”: “Исподтишка меняются портреты...” или явно, сразу после смерти: “Когда человек умирает, изменяются его портреты...”

Важной отличительной особенностью симметрийных преобразований подобия является их обратимость. В мире лирической героини эта обратимость обнаруживается в том, что производные (отраженные) формы проявляют, при определенных условиях, признаки исходных. Поскольку исходными объектами чаще всего являются люди, постольку производные образы демонстрируют человеческие качества. Птицы говорят: “О самом нежном, о всегда чудесном / Со мной сегодня птицы говорят...” – и шелест деревьев выделяется как прямая речь: “А за окном шелестят тополя: –Нет на земле твоего короля....” А у сосен, как у обнаженного человека, “розовое тело”: “И сосен розовое тело / В закатный час обнажено...” В контексте симметрийных преобразований подобия это означает, что прообразы образов Птиц и Деревьев в мире лирической героини – люди. Была же она сама в свое время и “ласточкой”, и “кленом”.

Особенно заметна обратимость образов, имеющих естественные “человеческие” прообразы. Портреты оживают: “Ты сбежала сюда с портрета...”, призраки улыбаются, как люди, оставаясь призраками: “Улыбнулся, вставши на пороге, / Умерло мерцание свечи. / Сквозь него я вижу пыль дороги / И косые лунные лучи”. У “мраморного двойника”, как у человека, “запекшаяся рана”, а русалка “умирает”: “У пруда русалку кликаю, / А русалка умерла...” Последний пример особенно примечателен как случай “двойного” обращения. Обычно умирает утопленница, “воскресая” в образе русалки, а если “умирает” русалка, то “воскреснуть” должна женщина.

Приведенные примеры показывают, что превращения образов в мире лирической героини описывает система симметрийных преобразований подобия, физической моделью которой служит зеркальное отражение. “Зеркальный механизм” действует обратимо, изменяя либо форму, либо содержание исходного образа.

2. 2. Основные направления симметрийных преобразований

По форме нового образа, возникающего в результате операций пребразования, можно выделить четыре основных направления его изменчивости. Новый образ напоминает, как правило, животное, растение, камень или человека. Назовем соответствующие направления зооморфными, фитоморфными, петроморфными и антропоморфными трансформациями.

Зооморфной трансформацией называется превращение исходного объекта в животное или появление у него каких-либо характерных “зоологических” признаков. Исходным объектом может быть и Человек: “В углу старик, похожий на барана...”, и Строение: “... Где на четырех высоких лапах / Колокольни звонкие бока...”, и Растение: “И анютиных глазок стая / Бархатистый хранит силуэт – / Это бабочки, улетая, им оставили свой портрет...”

Зооморфный облик иногда принимают некоторые чувства. Любовь, например, “То змейкой, свернувшись клубком, / У самого сердца колдует, / То целые дни голубком / На белом окошке воркует...”, а Ревность похожа на “овода” (инсектиморфный вариант зооморфной трансформации):

Надо мной жужжит, как овод,

Этот самый скучный довод

Черной ревности твоей.

“Шепчет: – Я не пожалею....”, 1922

Но чаще всего зооморфные трансформации претерпевают близкие друзья лирической героини и она сама. Эти трансформации подразделяются на полные и неполные. При полной трансформации исходный объект уже неотличим от соответствующего животного, а при неполной – приобретает отдельные черты сходства с ним.

Примером неполного превращения “в волка” служит появление у “человека” волчьего оскала:

... А человек, который для меня

Теперь никто, а был моей заботой

И утешеньем самых горьких лет, –

Уже бредет как призрак по окрайнам,

По закоулкам и задворкам жизни,

Тяжелый, одурманенный безумьем,

С оскалом волчьим...

“... А человек, который для меня...”, 1945

Сама лирическая героиня (и ее друзья) превращаются, как правило, в “птиц” (орнитоморфный вариант зооморфной трансформации). Например, умирая, она превращается сразу в “белку”, “ласку” и “лебедя”:

Серой белкой прыгну на ольху,

Ласочкой пугливой пробегу,

Лебедью тебя я стану звать,

Чтоб не страшно было жениху

В голубом кружащемся снегу

Милому, 1915

В наборе новых форм хотя и встречаются “четвероногие животные”, но в целом трансформация происходит в орнитоморфном направлении. “Белка” напоминает Птицу и образом жизни (поселяется в дуплах деревьев, как некоторые птицы), и поведением (перелетает с ветки на ветку). А прежде ее “серая шкурка” была видна “высоко в небе”: “Высоко в небе облачко серело, / Как беличья расстеленная шкурка...” Вероятно, эта “шкурка” и наброшена в данный момент на лирическую героиню. У “ласочки” и “ласточки” имеется общий паронимический корень ЛСЧК.

В образе Ласточки лирическая героиня уже представала год назад перед “царевичем”: “Он застонал и невнятно крикнул: / –Ласточка, ласточка, как мне больно! – / Верно, я птицей ему показалась...” Можно сказать, что небесная птица превратилась в “наземную ласточку” – “ласочку”. А образ Лебедя – одна из наиболее обычных форм воплощения лирической героини: “Пускай и вылета мне нет / Из стаи лебединой...” Орнитоморфная трансформация является доминирующим направлением изменения образа лирической героини, даже если в результате возникают какие-то иные предметные формы.

В этом контексте “птичьи” черты в облике лирической героини, такие, как “птичий голос”: “Птичьим голосом кличу любовь...”; “крылатость”: “Взлетевших рук излом больной...”, “А с детства была крылатой...”; намек на оперенность: “Перо задело о верх экипажа...”, “Так гладят кошек или птиц...” и другие, можно рассматривать как начало орнитоморфной трансформации, остановленной на каком-то промежуточном этапе. Что же необходимо для завершения превращения?

“райскую птицу”, как говорилось выше, происходит “на пороге белом рая”. В Птицу превращается и убитый: “И если птица полевая / Взлетит с колючего снопа – / Я знаю, это ты, убитый...” В виде Птиц вылетают из “гробовой темницы” “вольные друзья” лирической героини:

И вот одна осталась я

Считать пустые дни.

О вольные мои друзья,

О лебеди мои!

<...>

Но так бывает: раз в году,

Когда растает лед,

В Екатеринином саду

Стою у чистых вод

Над гладью голубой.

Не знаю, кто окно раскрыл

В темнице гробовой.

“И вот одна осталась я...”, 1917

“птицу” необходимо пересечение границы Жизни и Смерти (отражение в “зеркале смерти”). А поскольку среди “птиц” в мире лирической героини встречаются и райские: “Я птица печали. Я – Гамаюн”, то орнитоморфное направление трансформаций можно назвать ангеломорфным. Превращение в “птицу” символизирует превращение в Ангела.

Фитоморфной трансформацией называется превращение исходного объекта в какое-либо растение. Растительной формой может быть отдельный Цветок, Куст, Дерево или целый Лес, Сад или Парк.

В Розу надеется (не надеется) превратиться сама лирическая героиня: “Ни розою, ни былинкою / Не буду в садах Отца...”, а другой райский цветок – крин (небесная лилия), будущая форма ее воплощения, уже “распустился”: “Распустился твой крин во полунощи...” Намеченные и состоявшиеся превращения в “небесные цветы” – аналоги превращения в “райских птиц”.

Помимо Лилий и Роз, героиня принимает облик отдельных деревьев: “Я над этой колыбелью / Наклонилась черной елью...”, “А сама как береза в поле легла...”, а ее внутренние ощущения прорастают Садом:

Как будто все, с чем я внутри себя

Отдельную и воплотилось в эти

Слепые стены, в этот черный сад...

Северные элегии. (Вторая), 1942

Примером обратных фитоморфных трансформаций служит превращение Растений в Слова или Стихи:

Что даже превратился в слово...

“По той дороге, где Донской...”, 1956

Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли,

Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ...

Фитоморфные трансформации, как показывают приведенные примеры, столь же обычны в мире лирической героини, как и зооморфные.

Петроморфной трансформацией называется превращение исходного объекта в камень или в то, что построено из камня.

Возлюбленный лирической героини превращен в “воспоминанье”, которое хранится в ней “Как белый камень в глубине колодца...”. Она сама, в свою очередь, намерена превратиться в памятник из белого мрамора: “Холодный, белый, подожди, / Я тоже мраморною стану...” Выше уже говорилось, что непереборотые внутренние переживания принимают форму либо “черного сада”, либо “слепых (каменных? – В. К.) стен”. Примером контурных петроморфных образов служат неизвестно кем оставленные “профили” на белой стене:

... И только в двух домах

Остался профиль (кем-то обведенный

На белоснежной извести стены)...

“А в книгах я последнюю страницу...”, 1943

Помимо самой лирической героини, “каменеть” в ее мире могут и Слова: “И упало каменное слово...”, и длительные отрезки Времени: “Пятнадцать лет – пятнадцатью веками / Гранитными как будто притворились...”

“каменный (фарфоровый) идол”:

Подошла. Я волненья не выдал,

Равнодушно глядя в окно.

Села, словно фарфоровый идол,

В позе, выбранной ею давно...

“Подошла. Я волненья не выдал...”, 1914

Человека характеризует не только то, что о нем говорят другие или он сам, но и то, что он у себя отрицает. Лирическая героиня отрицает, что в детстве у нее были “каменные друзья”:

И никакого розового детства...

Веснушечек, и мишек, и кудряшек,

И добрых теть, и страшных дядь, и даже

Северные элегии. О десятых годах, 1955

Почему же тогда, оставаясь одна в комнате, она смотрит на “статуэтки”: “Смотрю, блестящих севрских статуэток / Померкли глянцевитые плащи...”, в парке отмечает мраморные изваяния: “Белый мрамор в сумраке аллей...” – и заботится о статуях, как о ближайших родственниках: “Доченька! / Как мы тебя укрывали / Свежей садовой землей...”

Петроморфные образы и петроморфные трансформации в мире лирической героини распространены не менее зооморфных и фитоморфных, что позволяет дополнить ряд основных форм ее воплощения образом Статуи.

Антропоморфной трансформацией называется превращение исходного объекта в человека или наделение его человеческими качествами.

исходного образа, гомотипными, а изменяющие – гетеротипными.

Примером неосуществленной антропоморфной гомотипной трансформации служит намерение лирической героини превратиться в “приморскую девчонку”:

Стать бы снова приморской девчонкой,

Туфли на босу ногу надеть,

И закладывать косы коронкой,

“Вижу выцветший флаг над таможней...”, 1913

Если бы это намерение осуществилось, мы увидели бы юную поющую лирическую героиню. Не она ли пела “на солнечном восходе” два года назад? Трудно сказать, поскольку внешний облик “певицы” остается для нас невидимым. Но если взглянуть глазами лирического героя, то выясняется одна интересная подробность: ее внешность изменяется до неузнаваемости:

Не гляди так, не хмурься гневно,

Я любимая, я твоя.

И уже не монашенка я –

В этом сером будничном платье,

На стоптанных каблуках...

Но как прежде жгуче объятье,

“Ты письмо мое, милый, не комкай...”, 1912

Более того, за этот период внешность менялась неоднократно (“пастушка”, “королевна”, “монашенка”), а переживаемые ощущения (“жгучее объятье”) и чувства (“страх”) оставались, по-видимому, прежними. При гомотипной трансформации может изменяться, следовательно, только форма образа, но при этом сохраняется его содержание.

Но чаще меняется и то и другое. Полвека спустя автор описывает новую воображаемую гомотипную трансформацию:

Прав, что не взял меня с собой

Я стала песней и судьбой,

Ночной бессонницей и вьюгой...

<. . .>

Меня бы не узнали вы

В той молодящейся, увы,

И деловитой парижанке.

1961

Если бы она осуществилась, никто бы не узнал прежнюю лирическую героиню, изменившуюся не только внешне, но и внутренне (вместо “беззаботности” – “деловитость”).

Антропоморфные гетеротипные трансформации подразделяются, в свою очередь, по направлению “смены пола”, на андрогинные (превращение мужчины в женщину) и гинандрические (превращения женщины в мужчину).

Всем обещаньям вопреки,

И перстень сняв с моей руки,

Забыл меня на дне...

Ничем не мог ты мне помочь.

Свой дух прислал ко мне?

Он строен был, и юн, и рыж,

Он женщиною был,

Шептал про Рим, манил в Париж,

“Всем обещаньям вопреки...”, 1961

Гетеротипная андрогинная трансформация напоминает гомотипную, при которой происходит изменение только формы образа, но сохраняется его содержание. Признак пола лирического героя относится во внутритекстовом контексте к его “внешней” характеристике и может меняться, подобно платью. Во внетекстовом контексте появление женского образа выражает, возможно, отношение автора-повествователя к прототипу персонажа. Прототип повел себя, подобно молодой ветреной женщине, поэтому и предстал в женском облике. (Сторонники Фрейда найдут другое объяснение этому факту.)

Примером гинандрической трансформации служит не столько превращение Ивы в “пень”, сколько отношение к этому событию со стороны лирической героини. О смерти Ивы она скорбит, как о смерти “брата”.

Я лопухи любила и крапиву,

И, благодарная, она жила

Со мной всю жизнь, плакучими ветвями

Бессонницу овеивала снами.

И – странно! – я ее пережила.

Другие ивы что-то говорят

Под нашими, под теми небесами.

И я молчу... Как будто умер брат.

“А я росла в узорной тишине...”, 1940

“Брат” лирической героини во внутритекстовом контексте – “воин”: “Мы двое – воин и дева...”, “Что ж печалишь ты брата-воина...”. Он гибнет и превращается в “ратника” из войска Михаила Архистратига и одновременно – в небесного “заступника” героини, т. е. в Ангела-хранителя:

Он божьего воинства новый воин,

О нем не грусти теперь.

<...>

Подумай, ты можешь теперь молиться

Утешение, 1914

В этом же качестве выступает “серебряная ива”. Она и внешне ангелоподобна: узкие листья серебристого цвета на ветвях напоминают белые перья на крыльях ангела. Можно сказать, что образ Ивы – это фитоморфный образ Ангела-хранителя (в прошлом – “брата” лирической героини). Вероятно, этим и обусловлены внутренние переживания лирической героини и странное на первый взгляд сопоставление “ивы” не с “сестрой”, а с “братом”.

Примечателен еще один пример подобной гинандрической трансформации. Первоначальное название шестой книги Ахматовой – “Ива”. В последующих изданиях это слово было зачеркнуто рукой автора и сверху надписано: “Тростник”. Что послужило причиной замены “женского” имени растения на “мужское”, остается только гадать.

Помимо людей, антропоморфный облик в мире лирической героини принимают самые различные чувства и переживания.

“Счастливая любовь” подобна рассудительной и злой женщине: “Как счастливая любовь, / Рассудительна и зла...”, а “несчастная” – “злой девчонке”: “Как в юности злая девчонка – любовь...”

“Страх” ведет себя, как ночной вор: “Страх, во тьме перебирая вещи, / Лунный луч наводит на топор...”

“Горе” принимает облик плачущей солдатской жены (вдовы): “Прикинувшись солдаткой, выло горе...”

Со своей “совестью” лирическая героиня постоянно переговаривается, как с человеком: “А я всю ночь веду переговоры / С неугомонной совестью моей...”

“Смерть” похожа то на “скрипача”: “И вот уж о невозвратимом / Скрипач безносый заиграл...”, то на “государыню”: “Оказалось, что у причала / Государыня – смерть сама...” и др.

“человеческий облик” всех времен года.

Весна предстает в образе коленопреклоненной вдовы:

Вдовою у могилы безымянной

Хлопочет запоздалая весна.

Она с колен подняться не спешит,

Памяти друга, 1945

С вдовой сравнивается и Осень: “Заплаканная осень, как вдова, / В одеждах черных...” Другой образ Осени – тоже женский: “Осень смуглая в подоле...”

Образ Лета не имеет определенной формы, но и оно улыбается, как человек: “Мне летние просто невнятны улыбки...”

Зима – снова коленопреклоненная “женщина”:

Следит за всем с молитвенным вниманьем.

В Выборге, 1964

Прообразом вышеупомянутых “женских образов” является лирическая героиня. Опуская подробное доказательство этого положения, приведем только один пример. “Белая зима” – это результат гомотипной трансформации, намеченной пятью годами ранее:

Я притворюсь беззвучною зимой

И все-таки узнают голос мой,

И все-таки опять ему поверят.

Надпись на книге, 1959

Вот лирическая героиня и “притворилась зимой” – получила новую форму воплощения, но не изменила “голоса”. Подобным способом получены и прочие олицетворения, представляющие собой, с точки зрения симметрийных преобразований подобия, автоморфные отображения исходного образа.

– это не просто основные понятия, но и основные предметные формы окружающей действительности. Эти же формы, как мы видим, служат своеобразными центрами притяжения в системе поэтического мира. Любой элемент этой системы неизбежно притягивается к одному из центров и приобретает соответствующую предметную форму. Движение к этим центрам выглядит, на уровне симметрийных преобразований подобия, как зооморфное, фитоморфное, петроморфное или антропоморфное направление трансформации исходного образа.

В разнообразии метафор и сравнений имеется, следовательно, определенный порядок. Этот порядок создается центрами притяжения, трансформирующими любой предмет, попавший в зону их действия, в одну из “архетипических” форм. Можно сказать, что развитие системы образов поэтического мира (и системы поэтического языка) подчиняется “закону всемирного тяготения”, действие которого тем заметней, чем ближе “центры тяжести” исходной и производной формы.

2. 3. Симметрийные преобразования и “превращения элементов”

Еще древние греки различали “предметные формы” и “первоэлементы”, из которых они построены. В категорию “первоэлементов” (“первосущностей” или “стихий”) входят Огонь, Вода, Воздух, Земля. Выделение именно этих “стихий” обусловлено, вероятно, тем, что ни одна из них не имеет определенной формы. Даже поверхность Земли оказывается весьма изменчивой, стоит только сойти с асфальтированной дорожки.

Естественно предположить, что первоэлементы, подобно основным предметным формам, служат своеобразными центрами притяжения при формировании образов поэтического мира. А поскольку это “первосущности”, то они должны проявляться либо в свойствах предмета, либо в соответствующих операциях его преобразования (“сжигание”, “утопление”, “развеивание”, “погребение”). В этом смысле можно говорить о пирроморфных, акваморфных, аэроморфных и терраморфных трансформациях исходного образа. Рассмотрим, как представлены эти трансформации в поэтическом мире Анны Ахматовой.

Лирическую героиню отличает какое-то особое тяготение к Огню. Иногда оно кажется вполне естественным: “После ветра и мороза было / Любо мне погреться у огня...”, но чаще за этим скрыто другое желание:

Я не прошу ни мудрости, ни силы.

О, только дайте греться у огня!

Мне холодно... Крылатый иль бескрылый,

“И мальчик, что играет на волынке...”, 1911

Огонь, о котором идет речь, служит замещающим символом “огня любви” и, может быть, даже “огня небесной любви”. Прежний возлюбленный, как можно догадаться, бог Любви – Купидон.

В этом контексте становятся понятны последующие “огненные муки” лирической героини:

Тяжела ты, любовная память!

А другим – это только пламя,

Чтоб остывшую душу греть.

“Тяжела ты, любовная память...”, 1914

Любовь прошла, и от нее осталась только “память”, соответственно от “огня любви” остается только его “след” – Дым, в котором она и “горит”. Развитие образа Огня происходит параллельно естественному ходу событий. Руководствуясь этой последовательностью, можно предполагать, что свидание с “любимым” на фоне “дыма” символизирует уже “угасшую” любовь:

Поют за стелющимся дымом:

“Благослови же небеса –

Ты первый раз одна с любимым”.

Вечером, 1913

“огня любви”, лирическая героиня ощущает и другой “огонь”, оставивший след на ее теле в виде “ожога”:

Пока не свалюсь под забором

И ветер меня не добьет,

Мечта о спасении скором

Меня, как проклятие, жжет.

1921

“Жгучая мечта о спасении” позволяет говорить об “огне спасения” – еще одном источнике образа Огня в мире лирической героини. А поскольку свои нынешние ощущения она сравнивает с прежними, столь же “жгучими”, то ей довелось, очевидно, испытать и силу “огня проклятия”.

И еще один “огонь”, прикосновения которого благоговейно ожидает лирическая героиня:

Как дым от жертвы, что не мог

Взлететь к престолу сил и славы,

А только стелется у ног,

–

Так я, господь, простерта ниц:

Коснется ли огонь небесный

Моих сомкнувшихся ресниц

И немоты моей чудесной?

“Я так молилась: «Утоли»....”, 1913

Число примеров можно значительно увеличить, поскольку образ Огня, в том или ином виде, встречается в поэтическом мире Ахматовой не одну сотню раз. Но и приведенных достаточно для предварительных выводов. Огонь – это настоящий “первоэлемент” в мире лирической героини, “просвечивающий” почти во всех предметах и явлениях. Источники этого образа – “огонь любви”, “огонь творчества” и многие другие чувства и переживания, достигающие большой силы.

Иногда эти чувства указаны прямо: “И когда друг друга проклинали / В страсти, раскаленной добела...” (“огонь страсти”), иногда косвенно (“огонь спасения”, “огонь проклятия”), а иногда о них можно только догадываться: “Как в негашеной извести горю / Под сводами зловонного подвала...” Какой “огонь” сжигает лирическую героиню в этом “подвале”, остается неясным.

Присутствие Огня указывает на текущее событие, а его “следы” – образы Дыма, Золы, Ожога, огнестрельной Раны – на прошедшее. “Угасание” Огня сопровождается изменением его цвета на менее яркий. Например, “синий пожар”, пылающий в очах лирической героини: “И очей моих синий пожар...”, превращается в “голубой дым”: “Не надо мне души покорной, / Пусть станет дымом, легок дым, / Взлетев над набережной черной, / Он будет нежно-голубым...” (глаза – зеркало души). В своей жизни лирическая героиня неоднократно “проходит через огонь”:

Мне с Морозовою класть поклоны,

С дымом улетать с костра Дидоны,

Чтобы с Жанной на костер опять.

Последняя роза, 1962

Сходную судьбу переживает ее Муза:

В земле истлевала зерном,

Чтоб после, как Феникс из пепла,

В эфире восстать голубом.

“Забудут? – вот чем удивили...”, 1957

“тетради” приобретает новый смысл:

Уже красуется на книжной полке

Твоя благополучная сестра,

А над тобою звездных стай осколки,

А под тобою угольки костра.

Как ты боялась едкого огня!

Но вдруг твое затрепетало тело,

И голос, улетая, клял меня.

Сожженная тетрадь, 1961

“сожженной тетради” осталась ее “благополучная сестра”. А все “сестры” в мире лирической героини, как мы знаем, двойники. Поэтому можно предположить, что “сожженная тетрадь” не исчезла безвозвратно, а получила новую форму воплощения. Скрытые в ней смыслы перешли в ее “благополучную сестру”.

И последний пример, показывающий, что пирроморфную трансформацию сама лирическая героиня претерпела на много лет раньше, чем ее “тетрадь”:

А теперь, усопших бестелесней,

В неутешном странствии моем,

Я к нему влетаю только песней

“Первый луч – благословенье бога...”, 1916

В результате она получила световую (“лучевую”) и одновременно – звуковую (“песенную”) форму существования. Отблески этой “огненной формы” заметны почти в каждом произведении.

Акваморфные трансформации (превращение в Воду).

Влечение к “воде” у лирической героини не слабее ее влечения к “огню”. Почти столь же многочисленны упоминания образа Воды в разных видах, как прямые, так и косвенные, через указание “вместилища” (Река, Озеро, Море, Лужа, Колодец, Родник, Источник и т. п.).

“высокая” или “струящаяся”: “Мы встретились тогда... Была в Неве высокая вода...”, “Стоит на гиблом снеге / Высокая вода...”, “И глядеть, как струится седой водопад...”, а во время или в предчувствии разлуки – “стынущая”, “замирающая”: “Не гони меня туда, / Где под душным сводом моста / Стынет грязная вода”, “В узких каналах уже не струится – / Стынет вода”, “У разлюбленных просьб не бывает. / Как я рада, что нынче вода / Под бесцветным ледком замирает”.

Вариантом неполной акваморфной трансформации служат примеры “погружения в воду”. В воду может погружаться весь мир, что превращает его в “подводное царство”: “В подводном царстве и луга, и нивы...” – или только лирическая героиня. Последняя в этом случае превращается в русалку:

Мне больше ног моих не надо,

Пусть превратятся в рыбий хвост!

Плыву, и радостна прохлада,

<...>

А ты, мой дальний, неужели

Стал бледен и печально-нем?

Что слышу? Целых три недели

“Бедная, зачем?!”

1911

Вода, следовательно, действует как волшебное зеркало, преображающее исходный образ. Примечательно, что одновременно с лирической героиней изменился и ее возлюбленный. Судя по тому, что с ним стало, можно предположить, по контрасту, что прежде он был “румян”, “весел” и “говорлив”.

Иногда “погружение” только намечено:

И я стану – Христос помоги! –

На покров этот, светлый и ломкий,

Чтобы нас рассудили потомки...

“Столько просьб у любимой всегда!..”, 1913

А иногда присутствует только намек на “погружение”:

О глубокая вода

Над водой, 1911

На незавершенную акваморфную трансформацию образа лирической героини указывают также сравнения с водной стихией, с “волной”:

И, как волны выносят на сушу

То, что сами на смерть обрекли,

И цветы из Русской земли.

“Буду черные грядки холить...”, 1916

Спустя 30 лет она сравнивает себя уже не с “волной”, а с целой “рекой”:

Меня как реку

Мне подменили жизнь. В другое русло,

Мимо другого потекла она,

И я своих не знаю берегов.

Северные элегии. Третья, 1945

“воду”. Это событие произошло когда-то давно и упоминается в одном ряду с другими трансформациями:

Но я предупреждаю вас,

Что я живу в последний раз.

Ни ласточкой, ни кленом,

Ни тростником и ни звездой,

<...>

Не буду...

“Но я предупреждаю вас...”, 1940

Первый в этом ряду – зооморфный образ (Ласточка), затем следуют два фитоморфных (Клен и Тростник), третьим упомянут пирроморфный (Звезда) и четвертым – акваморфный (Вода). Перечень разнокачественных (по направлению порождающей трансформации) образов наводит на мысль, что и “первоэлементы”, подобно предметным формам, являются своеобразными центрами притяжения, предопределяя возникновение соответствующих метафор и сравнений.

– превращение “собеседника рощ” в “колос” (фитоморфная трансформация) и (или) в “дождь” (акваморфная трансформация):

Умолк вчера неповторимый голос,

И нас покинул собеседник рощ.

Он превратился в жизнь дающий колос

Или в тончайший, им воспетый дождь.

И последняя особенность – обратимость акваморфных трансформаций. “Погружение” в воду не исключает последующего “всплывания”:

Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,

Зачем всплываешь ты со дна погибших лет...

Тень, 1940

Аэроморфные трансформации (превращение в Воздух).

Воздух становится заметен, когда он в недостатке или в избытке. Недостаток воздуха вызывает одышку. Лирическая героиня постоянно испытывает это ощущение: “Задыхаясь, я крикнула: –Шутка....”, “Странно вспомнить, душа тосковала, / Задыхалась в предсмертном бреду...”, “Дай мне горькие годы недуга, / Задыханья, бессонницу, жар...”, “Горло тесно ужасом сжато...”. Обилие “задыханий” в раннем творчестве отображает, вероятно, внетекстовый контекст: Ахматова в детстве болела туберкулезом.

Избыток воздуха ощущается как его движение – Ветер. Ветер и является внутритекстовым отображением “первоэлемента” Воздух. С Ветром лирическую героиню связывают особые отношения:

Хорони, хорони меня, ветер!

Надо мною блуждающий вечер

И дыхание тихой земли.

Я была, как и ты, свободной,

Но я слишком хотела жить.

И некому руки сложить.

Закрой эту черную рану

Покровом вечерней тьмы

И вели голубому туману

“Хорони, хорони меня, ветер!..”, 1909

Одного этого примера достаточно, чтобы сделать вывод: лирическая героиня – это Ветер в его антропоморфной форме. Их общий признак – свобода. Ветер продолжает веять, а лирическая героиня остановилась в своем движении и потому умирает. На родство с Ветром указывают и другие признаки. Ветер заменяет “родных” и выступает в роли ближайшего друга, которому поручается “прибрать” умершую (“сложить руки”, “закрыть рану”), организовать отпевание (“вели... читать псалмы”) и “похоронить”. Эти качества, но уже по отдельности, Ветер проявляет и в дальнейшем: “Даже ветер со мною на ты...” Так ведет себя бесцеремонный собеседник или ближайший друг.

Итак, аэроморфная трансформация является (хронологически) первой, которую претерпела лирическая героиня. Поэтому, вероятно, о превращениях в Ветер больше не говорится, а подчеркиваются, напротив, его антропоморфные качества или упоминается о незавершенных трансформациях в другие предметные формы.

Ветер, подобно Человеку, “бродит” по парку и “радуется” одиночеству: “Бродит ветер, безлюдию рад...” Подобно Птице, он “кричит и мечется среди ветвей”: “Сентябрьский вихрь, листы с березы свеяв, / Кричит и мечется среди ветвей...” Он бывает похож на Растение: “Там ветер на вереск похож...”. Кроме того, он может опалять, как Огонь: “Уже душистым, раскаленным ветром / Сознание мое опалено...”, литься, как Вода: “И ветер в круглое окно / Вливался влажною струею...” – и стучать, как Камень: “Лишь ветер каменного века / В ворота черные стучит...” Перечисленные качества Ветра не оставляют сомнений, что это настоящий “первоэлемент” мира лирической героини.

О превращении лирической героини в “землю” говорится еще в первой книге стихов:

Я молчу. Молчу, готовая

Снова стать тобой, земля.

“Я пришла сюда, бездельница...”, 1911

“Седьмой книге”:

Но ложимся в нее и становимся ею,

Оттого и зовем так свободно – своею.

Родная земля, 1961

Трансформации этого рода выражены обычно более опосредованно, поэтому не столь заметны.

“Погребение” (погружение “в землю”) аналогично погружению “в воду”. “Погребенный” не остается похороненным, а рано или поздно вновь оказывается на поверхности, “всплывает”. Такова подразумеваемая судьба “читателя”:

А каждый читатель, как тайна,

Как в землю закопанный клад...

Читатель, 1959

Так происходит и с “погребенной эпохой”:

Надгробный псалом не звучит,

Крапиве, чертополоху

Украсить ее предстоит.

И только могильщики лихо

И тихо, так, господи, тихо,

Что слышно, как время идет.

А после она выплывает,

Как труп на весенней реке, –

И внук отвернется в тоске.

Из цикла “В сороковом году”, 1940

Терраморфные трансформации, следовательно, обратимы, а “поверхность земли”, подобно “поверхности воды”, действует как волшебное зеркало – изменяет исходный образ до неузнаваемости.

Подводя итог, можно сказать: “первоэлементы”, подобно предметным формам, являются центрами притяжения в системе образов поэтического мира. Поэтому их качества присутствуют в самых различных образах, создавая соответствующие направления трансформаций.

“переводах” и “подражаниях”

А. Ахматова, в силу сложившихся обстоятельств, много занималась стихотворными переводами. Она перевела поэтические произведения 150 поэтов с 78 языков. Это составляет, по объему, примерно 1/10 часть ее рукописного наследия. “Как утверждают люди, лично знавшие Ахматову, к переводческой деятельности она относилась отрицательно” [49, c. 39].

В этой связи возникает вопрос: как соотносятся между собой оригинал (подстрочник) и его “перевод” в ахматовском исполнении? Не наблюдается ли и в этом случае эффект “волшебного зеркала”? Для ответа на этот вопрос ограничимся анализом одного “перевода с армянского”, уже рассмотренного С. Т. Золяном в работе “Семантика и структура поэтического текста” [36].

Золян сопоставляет известное четверостишие Ованеса Туманяна (подстрочник: “Во сне одна овца / Пришла ко мне спросить: «Да хранит бог твоего сына, / Каков был вкус моего детеныша?»”) и произведение А. Ахматовой “Подражание армянскому”, впервые опубликованное в журнале “Радио и телевидение” (1966, №13):

Я приснюсь тебе черной овцою

Подойду, заблею, завою:

“Сладко ль ужинал, падишах?

Ты вселенную держишь как бусу,

Светлой волей аллаха храним...

И тебе, и деткам твоим?”

Указывая, что невозможно ответить на вопрос, этот ли подстрочник использовала Ахматова или один из русских переводов, он подчеркивает их сходство. Например, наиболее известный перевод К. Липскерова практически совпадает с оригиналом:

Мне во сне одной овцой

Задан был вопрос такой:

“Бог хранит твое дитя,

Был ли вкусен агнец мой?”

Поэтому первоисточником, по мнению Золяна, в любом случае правильнее считать четверостишие Туманяна. Он отмечает, что “Подражание” Ахматовой сохраняет почти 80% слов оригинала, но почти вдвое больше по объему, так как в него привнесено более половины “своих” слов. Эти показатели, утверждает Золян, ссылаясь на Мкртчана, соответствуют обычной практике перевода, поскольку “переводчик имеет право вынести в текст то, что было в подтексте подлинника”. “Основываясь на этих показателях, – пишет он далее, – вполне возможно считать «Подражание» переводом...” [36, c. 207]. В этом не совсем обычном “переводе” Ахматова “развивает один из возможных путей развертывания образно-смысловой структуры оригинала источника в новый текст. Сохраняя ключевые элементы источника (откуда и такой относительно высокий показатель точности), она конкретизирует их, причем черпает новые знания не из данной ей смысловой структуры, а обращаясь к самой лирической ситуации источника и к контексту собственной биографии” [36, с. 208].

Помимо отмеченного сходства оригинала и “перевода”, Золян останавливается и на различиях.

Первое он определяет как “необычную точку зрения” на лирическую ситуацию: “Перед нами зеркальное отражение туманяновского текста” [36, c. 202]. “Зеркальное отражение”, по Золяну, выражается в том, что у Туманяна речь овцы пересказана человеком, а у Ахматовой овца говорит сама: “Во сне одна овца пришла ко мне” – “Я приснюсь тебе черной овцой”. Попутно он приводит еще один пример “зеркального отражения”, указывая на инверсию отношений “сын – детеныш”: “Как в зеркале воспроизводится очень важное противопоставление. Цитируя овцу, туманяновский герой называет своего ребенка – сыном, а ребенка овцы – детенышем. Ахматовская овца называет сыном своего ребенка, а вместо сына человека говорит о «детках».” [36, c. 202].

“Второе важное отличие между текстами – это увеличение разделяющей героев дистанции” [36, c. 202]. “Увеличение дистанции” видится в том, что вместо “обычного человека” у Ахматовой появляется “падишах”.

“Третье из отличий” Золян считает главным, “определяющим всю художественную систему «Подражания»”. Этому отличию он не дает специального наименования, а приводит поясняющие примеры. Эти примеры показывают, как Ахматова “конкретизирует”, “усиливает” и “дополняет” туманяновские образы. “Одна овца” превращается в “черную овцу на нетвердых сухих ногах”, “простой человек” превращается в “падишаха”, а стандартный фразеологизм “да хранит бог” разворачивается в высказывание “светлой волей аллаха храним”, что меняет общий смысл произведения.

“Для понимания общего смысла «Подражания» очень важно, что в нем фигурируют не христианские «князь» и «бог», а именно «аллах» и «падишах», – пишет Золян, ссылаясь на Г. Кубатьяна, и добавляет от себя: – Поэтесса не случайно выбрала слова «аллах» и «падишах», оставившие кровавый след в истории армянского народа” [36, c. 203].

“Четвертое системное отличие вытекает из различий в трактовке лирической ситуации” [36, c. 203]. У Туманяна овца хотя и говорит, как человек, но их образы не сливаются, а у Ахматовой овца и “блеет”, и “воет”, но ее образ не отделяется от человеческого. “Дальнейшие определения, несмотря на их конкретность, не вносят однозначности, ибо могут относиться и к овце, и к человеку... «Я» текста многозначно – это овца, мать, поэтесса, слитые воедино” [36, c. 204].

Специально не нумеруя и не определяя, Золян указывает еще одно отличие: несовпадение времени действия. “У Туманяна ситуация дана в прошедшем времени, а у Ахматовой – в будущем” [36, c. 204].

“Подражании” как сходство с оригиналом, так и некоторые важные отличия от него. Но если взглянуть на это произведение через призму ахматовской лирики, то наблюдаемым отличиям можно дать другое объяснение.

То, что представляется “необычной точкой зрения”, является типичной ситуацией в поэтическом мире Ахматовой. Встречи героев происходят, как правило, во сне, а лирическую героиню, кроме того, отличает способность “смущать людей”, “навещая” их во сне. Позднее она отказывается от этого: “Не буду я людей смущать / И сны чужие навещать...”, но в данном случае именно это и происходит. Ахматова следует законам своего творчества и “зеркально отражает” не туманяновский текст, а свой собственный поэтический мир.

Инверсия отношений “сын – детеныш” также, вероятно, не имеет прямого отношения к “зеркальному отражению” оригинала, а больше понятна в “контексте собственной биографии”. Едва ли ошибется тот, кто увидит в “сыночке” (“ягненке черной овцы”) безвинно осужденного родного сына Ахматовой. “Безвинный агнец для заклания” – очевидная коннотация.

Возможно, именно эта коннотация и превратила лирическую героиню в “овцу”. А кем еще может быть мать “агнца”? Показателен и цвет ахматовской “овцы” – любимый цвет одежды и украшений ахматовской лирической героини: “Луч утра на черное платье / Скользнул...”, “Мне бы снова мой черный платок...”, “В ожерельи из черных агатов...”, “И черное мое опять ношу кольцо...” [33].

Значительная дистанция – обычное расстояние между действующими лицами в мире лирической героини. Будучи обычной “приморской девчонкой”, она не сомневается, что выйдет замуж за “царевича”, а будучи “замужней женщиной”, тайно встречается с “сероглазым королем”. Встреча во сне с “падишахом” не выглядит на этом фоне исключительным событием.

“аллах” и “падишах”, “оставивших кровавый след в истории армянского народа”, то нельзя, разумеется, полностью исключить версию Кубатьяна. Но можно предположить, что словом “падишах” Ахматова указывает на кровавого “восточного деспота” из новейшей истории русского народа [1].

Четвертое “системное отличие” – “слияние” образов Овцы и Человека – естественное следствие зооморфной трансформации образа лирической героини. При полной трансформации исходный образ принимает новый внешний облик, но внутренне остается прежним. Разговаривает-то с “падишахом” лирическая героиня в облике “овцы”, а не “говорящая овца”, как у Туманяна.

И последнее отличие – “сдвиг” во времени, тоже отличительная особенность поэтического мира Ахматовой. Ее лирическая героиня давно уже “не целует, а пророчит”, предсказывает будущее, поэтому и повествует обычно о том, что будет делать сама: “Буду черные грядки холить...” – или чем будут заняты другие: “Будешь жить, не зная лиха...” и т. п.

Итак, все отмеченные Золяном “отличия” представляют собой “знаки сходства” с системой поэтического мира Ахматовой. Произведение потому и называется “Подражанием”, что написано по мотивам известной темы и в него зеркально перенесены характерные признаки ахматовской лирики, а не туманяновского оригинала. Особенно примечательна фраза “Ты вселенную держишь как бусу...”, не имеющая никакого прообраза в тексте Туманяна, а для ахматовской лирической героини – одна из характерных “поз”: “Вселенную перед собой как бремя, / Нетрудное в протянутой руке... / Несу...”

Нет оснований рассматривать “Подражание” как перевод. Но это произведение демонстрирует ахматовскую технику поэтического перевода. Можно высказать предположение, что если авторский текст ее не особенно увлекал, то она создавала более или менее похожую русифицированную версию, а если глубоко трогал, то “перевод” больше напоминал “Подражание”.

Совокупность симметрийных преобразований подобия, при всей их “качественности”, можно представить формально-логически как группу в математическом смысле этого слова.

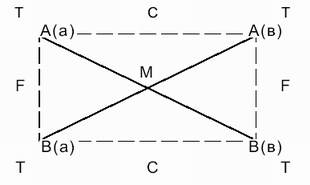

Введем следующую систему обозначений.

Исходный образ представим как структуру вида А(а), где А – внешняя форма, (а) – внутреннее содержание.

Трансформация, как было показано выше, изменяет либо признаки формы исходного образа, либо признаки содержания, либо те и другие одновременно.

Если трансформация изменяет только форму образа, но сохраняет его содержание, то новый образ будет описывать структура вида В(а), где В – новая форма, (а) – прежнее содержание. Назовем трансформацию этого вида F-инверсией.

Если трансформация изменяет содержание исходного образа, но сохраняет его форму, то получаем структуру вида А(в), где А – прежняя форма, (в) – новое содержание. Назовем такую трансформацию С-инверсией.

Если одновременно изменяются обе характеристики, то возникает структура вида В(в) – продукт М-инверсии.

Для полноты картины введем понятие Т-инверсии, при которой исходный образ не изменяется. Это случай тождественного преобразования: “Здесь все то же, то же, что и прежде...”

Другими словами, возможна не только F-инверсия

но и структура вида В(а) А(а), когда исходным образом служит продукт этой же или любой другой инверсии (обратное преобразование). Систематизируя эти возможности, получаем следующую картину:

Полный набор указанных инверсий образует группу. Это клейновская группа четвертого порядка со всеми характерными свойствами. В этом легко убедиться, двигаясь по соединительным линиям.

Нам трудно судить, какова концептуальная значимость полученной формализации. Возможно, сфера филологии является лишь “областью определения” явлений этого рода, а “область значений” находится в какой-то другой сфере.